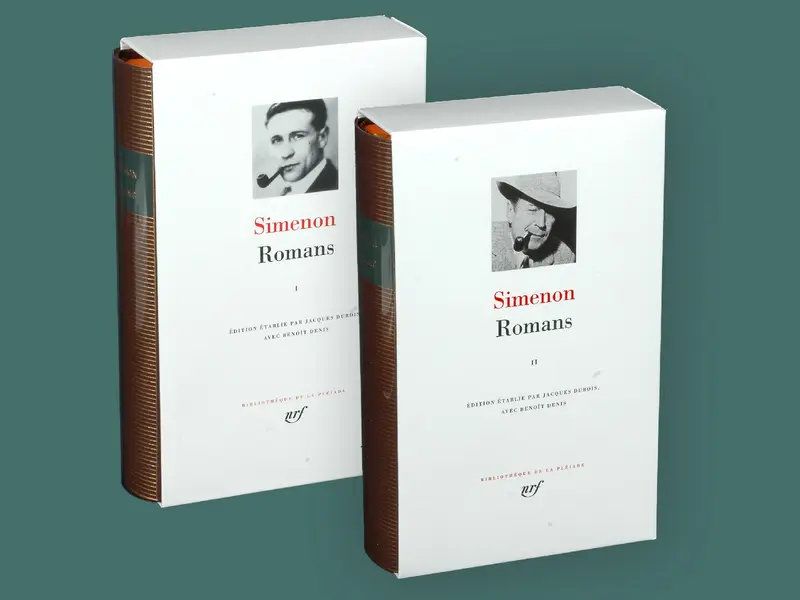

Jacques Schiffrin, fondateur de la «Pléiade»

Créée en 1931, la « Bibliothèque reliée de la Pléiade » rejoignit dès 1933 les Éditions de la NRF, grâce à l'amitié et au goût des éditions soignées qui liaient son fondateur Jacques Schiffrin et André Gide.

Le Journal d'André Gide s'achève sur deux phrases brèves, datées du 21 novembre 1950 et marquées l'une et l'autre par l'angoisse de la mort. À la disparition d'un ami – « J'apprends (par Mme Martin-Chauffier) la mort du cher Schiffrin » – fait écho l'inquiétude de la sienne propre, ressentie prochaine – « Répétition tout le jour. Je ne tiendrai pas le coup jusqu'à la première ; mais où me réfugier ? » Le 22 novembre, Julien Green, rendant visite à Gide, dresse ce portrait d'un écrivain attristé et fatigué : « Des poches sous les yeux, le regard éteint, les joues blanches et les lèvres violettes (cœur ?). Il me dit presque tout de suite que Schiffrin est mort, ce qui me fait de la peine. Mort de quoi ? Ici un nom barbare. Il étouffait. » Mais qui était cet ami dont la disparition incita Gide à reprendre un temps ce journal déserté depuis plusieurs mois ?

Schiffrin était le fondateur des Éditions de la Pléiade et de leur prestigieuse collection reliée, l'homme auquel Gide avait accepté en 1938 de confier la première édition globale de son journal – ce qui fit du diariste le « premier des modernes » à figurer dans la Bibliothèque de la Pléiade, de son vivant de surcroît ; cinq ans plus tard, Schiffrin publiait son journal de guerre à New York (Journal 1939 -1942). Outre la tristesse de l'ami, il y a ainsi dans les dernières lignes du journal l'hommage d'un écrivain à l'éditeur disparu – hommage in-texte pourrait-on dire. Façon de refermer la boucle.

De fait, la lecture du Journal est riche d'enseignements sur l'histoire de la Pléiade et de son instigateur. Jacques Schiffrin, né à Bakou en 1894, diplômé en Droit à la Faculté de Genève, s'installa à Paris après-guerre. Amateur de littérature, il créa en 1923, au 6, rue Tournefort, les Éditions de la Pléiade / J. Schiffrin & Cie, puis le 16 novembre 1925, avec son frère Simon, son beau-frère Joseph Poutermann et Alexandre Halpern, la société des Amis de la Pléiade, sise rue Huyghens. Le jeune éditeur publiait des livres de luxe illustrés d'auteurs français (Green, Maurois, Tardieu, Valéry...) et de classiques russes (Pouchkine, Tolstoï, Tourgueniev) et la collection « Écrits intimes », dirigée par « Charlie » Du Bos (directeur littéraire de la Pléiade depuis fin décembre 1925), l'ami de Gide. Ce lui fut l'occasion de se lier à un certain nombre d'auteurs proches de La NRF, comme Brice Parain, secrétaire de Gaston Gallimard depuis 1927, Valery Larbaud, Paul Desjardins... et André Gide, avec lequel il traduisit et publia les Nouvelles de Pouchkine et qui lui confia son essai sur Montaigne. Élégant et sensible, Schiffrin était un homme dont on appréciait la compagnie ; il avait voix au chapitre, comme le montre la double relation du dîner qui réunit le 9 février 1929, outre Gide et Schiffrin, Julien Green, Robert de Saint Jean, Emmanuel Berl et André Malraux. L'amitié entre les deux hommes ne cessa de s'affermir ; la femme de Schiffrin, Georgette Guller, dite Youra (1895-1981), l'ayant entendu jouer aux décades de Pontigny où elle accompagnait son mari, incita Gide à reprendre le piano. En 1936, Schiffrin fut du voyage en URSS, avec Louis Guilloux, Jef Last, Pierre Herbart et Eugène Dabit. À leur retour, quelque peu « désemparés », Gide comme lui s'efforcèrent de « formuler » – pour mieux l'assumer – leur « déception » à l'égard du modèle soviétique... et de se remettre de la mort d'Eugène Dabit survenue à Sébastopol. Puis en août 1938, ce fut le séjour de Schiffrin (débarquant avec « son charmant petit mioche et sa nurse ») au château de Cuverville, consécration de l'intimité selon le Code de l'amitié gidienne ; et l'écrivain de constater : « De mois en mois s'approfondit mon affection pour Schiffrin. Bientôt je me sentirai assez à mon aise avec lui pour lui demander de ne pas mouiller son doigt en tournant les pages des épreuves que nous achevons de corriger ensemble » (Journal, 25 décembre 1938). De fait, le directeur de la Pléiade fut associé à quelques travaux de Gide ; à Cuverville, ils mirent au point, avec Drouin, la traduction d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare pour la Pléiade (1938), Gide en rédigeant seul la présentation générale — « pensum » qui, selon lui, le détournait d'une tâche plus féconde. Durant cette même année, Schiffrin prépara l'édition du Journal, laissant l'écrivain quelque peu inquiet « de laisser parachever durant [son] absence un livre de si grande importance (pour moi) ! Malgré le dévouement de Schiffrin, je m'attends à quelques funèbres impairs ». Il y en eut, en effet, corrigés dans la seconde impression. En 1938 encore, Schiffrin soufflait à son ami d'établir pour la Pléiade une Anthologie de la poésie française, parue douze ans plus tard.

On comprend dès lors que Gide intervînt auprès de Gaston Gallimard pour que fût reprise à l'enseigne des Éditions de la NRF la collection de classiques lancée par Schiffrin en 1931, la « Bibliothèque reliée de la Pléiade ». Douze volumes étaient déjà parus – dont des œuvres de Racine, Voltaire, Poe, Laclos, Musset et Stendhal —, mais l'éditeur se voyait confronté à de nouvelles difficultés de trésorerie. À en croire Gide, le directeur des Éditions de la Nouvelle Revue française semble d'abord n'avoir pas été conquis par le principe d'une telle reprise ; à (trop ?) larges traits, il revient sur ces discussions dans son journal le 16 mars 1943 : « C'est cette collection, créée et dirigée si intelligemment par Schiffrin, que Jean Schlumberger et moi eûmes tant de peine à faire adopter. Il fallut insister et lutter près de deux ans avant d'arriver à une entente. »

Mais pour Gide, la Pléiade était une innovation éditoriale remarquable. L'auteur ne manque pas une occasion de faire part de son enthousiasme à l'égard de ces précieux petits livres – à la pagination bien inférieure à celle que nous connaissons aujourd'hui, mais à l'apparence identique (papier, reliure, typographie), objets de compagnie qu'il est aisé de transporter. Observateur aigu, Julien Green note dans son journal à la suite d'un déjeuner avec Gide près du Bon Marché : « Comme il est question d'un des poèmes en prose de Baudelaire et que Gide a précisément l'édition de Schiffrin dans sa poche, il relit à haute voix les premières phrases de ce poème et nous regarde, les yeux brillant de plaisir. » Et Gide de relire en janvier 1932 le « charmant petit Racine » entre Carcassonne et Marseille et de s'assurer la compagnie des Chroniqueurs du Moyen Âge pour son voyage en Égypte de 1939. À ses yeux, la Pléiade ne fut jamais autre que « la charmante petite édition Schiffrin ».

Gide obtint finalement de Gaston Gallimard la reprise de la collection par la NRF, s'assurant que Schiffrin en restât le directeur ; un contrat fut signé le 31 juillet 1933 et les libraires apprirent la nouvelle à la rentrée 1933. Gide resta alors très attentif au devenir de la collection, réclamant un « Sainte-Beuve », proposant à Green une préface pour La Bible... Quant à Jacques Schiffrin, salarié du 1er août 1933 au 31 mars 1937 (il sera ensuite rémunéré en droits d'auteur), il en garda la direction – ainsi que celle du secteur des livres pour enfants ! – jusqu'en août 1941, année de son exil pour New York – victime de l'antisémitisme de l'époque. Avec l'éditeur Kurt Wolff, il y fonda les Éditions Pantheon Books qui marquèrent l'histoire du livre américain et qui s'inscrivirent en prolongement du travail éditorial mené durant l'entre-deux-guerres.

La lettre de la Pléiade n° 2, septembre-octobre-novembre 1999

« Le problème se présentait donc ainsi : enfermer plusieurs, et même parfois toutes les œuvres d'un écrivain classique dans un volume de petit format, de faible épaisseur, renfermant pourtant nécessairement un nombre considérable de pages, couvertes elles-mêmes d'un grand nombre de lignes qui ne cessassent point malgré tout d'être parfaitement lisibles. La présentation devait en outre en être élégante et soignée (il s'agit d'un de nos premiers éditeurs d'art...) et le prix modique. La réussite des deux volumes parus jusqu'à présent est absolue. » Jean Bruller, Arts et métiers graphiques, janvier 1932

Entretien avec Jacques Schiffrin, septembre 1933

Nous donnons ici le texte d’un entretien paru dans Toute l’édition, magazine professionnel, le 16 septembre 1933, au lendemain de l’annonce de la reprise de la « Pléiade » par la NRF. Le fondateur de la collection revient sur quelques principes fondateurs de la « Pléiade », mettant l’accent sur la jeunesse de son lectorat.

La célèbre « Bibliothèque de la Pléiade » sera désormais éditée par les soins de la Librairie Gallimard. Cette nouvelle a déjà fait, plus ou moins exactement rapportée, le tour de la presse. Et c’est la meilleure preuve qu’elle constitue une manière de petit événement dans le monde de l’édition et des lettres. Belle occasion pour nous d’aller interviewer M. Schiffrin qui, naturellement, conserve la direction de la collection qu’il a fondée. (Au surplus, les Éditions de la Pléiade, elles, plus vivantes que jamais, s’apprêtent à réaliser un programme important.)

D’origine russe, M. Schiffrin était, dès avant la guerre, un ami de notre pays et un familier de notre littérature. Les circonstances ayant fait de lui un éditeur – il y a tout juste dix ans – il est de ceux qui ont le mieux servi les lettres françaises. Nous parlerons de la « Bibliothèque de la Pléiade » tout à l’heure. Mais il serait injuste de ne point faire au moins allusion aux somptueux ouvrages de luxe qu’a édités M. Schiffrin avec le concours des meilleurs artistes. Presque tous ces livres sont aujourd’hui épuisés et c’est, dans cet ordre d’idée, le meilleur éloge qu’on en puisse faire. Mais tous les bibliophiles – les vrais – se souviennent encore de La Dame de pique et de Boris Godounov, illustrés par Choukhaeff ; des Nuits florentines, d’Henri Heine et de Salvator Rosa d’Hoffmann, illustrés par Gluckmann ; de ces deux magnifiques réussites : le Journal d’un fou de Gogol, et Les Frères Karamazov, rehaussés des eaux-fortes d’Alexeieff, etc. D’autres collections : « Les Auteurs classiques russes », « Écrits intimes » (que dirige M. Charles Du Bos) font également le plus grand honneur à M. Schiffrin. Mais sa trouvaille, on peut le dire, a été cette « Bibliothèque reliée » qui met à la portée de tous les textes intégraux, établis par les meilleurs spécialistes, dont chaque volume contient la matière habituelle de plusieurs tomes. La critique a, d’ailleurs, été unanime à saluer cette initiative courageuse et à encourager celui qui l’avait entreprise à y persévérer.

— Comment l’idée d’une telle formule vous est-elle venue ? ai-je demandé à M. Schiffrin.

— Il ne faut pas, m’a-t-il répondu, m’attribuer plus de mérites que je n’en ai eus dans cette affaire. J’ai beaucoup voyagé : ce sont les Anglais et les Allemands qui m’ont fait penser à réaliser en France ce qui leur réussissait si bien. Mais, comme toujours lorsqu’il s’agit d’une nouveauté, j’ai dû vaincre bien des résistances. Le lecteur français, me disait-on, n’aime pas le livre relié. Aujourd’hui, je pense que l’on ne me ferait plus de reproche. Voyez-vous : j’ai voulu faire quelque chose de commode, de pratique ; j’ai tenu compte du fait que les appartements d’à présent imposent de faire tenir le plus de choses dans le minimum de place. Et puis, comme j’aimais les livres, j’ai tenu à ce que ces livres fussent aussi beaux que possible. Voilà.

— Vous avez parfaitement réussi et vos petits livres, élégants et maniables, sont d’une parfaite lisibilité, malgré le grand nombre des pages. Votre Garamond, loin de fatiguer l’œil, le repose. C’est bien un nouveau type de livre que vous avez réalisé. Je suis sûr que votre « Bibliothèque » sera désormais indispensable aux étudiants et à leurs maîtres.

— Je crois, en effet, que nos livres peuvent rendre quelques services. Et je suis touché de la fidélité sympathique que leur manifestent les jeunes gens. Nous avons d’autres lecteurs, cela va de soi, notre collection étant une collection de culture, mais c’est la jeunesse qui forme le fond de notre clientèle. Pour moi, j’y veux voir un signe…

— Comment des jeunes gens épris de littérature ne goûteraient-ils pas de lire les grands auteurs dans leur meilleur texte, toujours commenté par un spécialiste éminent ? Baudelaire pouvait-il trouver plus savant « éditeur » qu’Yves-Gérard Le Dantec, Stendhal que Martineau, Racine qu’Edmond Pilon et René Groos et (permettezmoi d’ajouter) La Fontaine pouvait-il avoir meilleur exégète que vous-même, cher monsieur ?

— Vous me remplissez de confusion. Mais, assez parlé du passé. Nous devons à ce passé lui-même de continuer. C’est ce que je compte faire avec des moyens supérieurs à ceux dont je pouvais disposer. Et déjà, tout un plan de travail est établi — qui sera réalisé. Nous pouvons éditer une dizaine de volumes par an. C’est une moyenne fort raisonnable. Nous allons commencer en « sortant » un nouveau Stendhal (tous les romans tiendront en trois volumes) : cette fois, ce sera La Chartreuse, dont M. Henri Martineau a établi le texte ; Lucien Leuwen formera le dernier tome. Vers la fin de l’année, nous ferons paraître le plus important peut être des ouvrages parus dans la « Bibliothèque » : Les Essais, de Montaigne, que présentera M. Albert Thibaudet. Ce sera un livre de 1 200 pages – guère plus gros que les autres, je vous assure – avec des notes abondantes et un texte entièrement revu par la critique. Ensuite, M. Jacques Boulenger nous donnera un Rabelais très complet et M. Maurice Allem un théâtre, non moins complet, d’Alfred de Musset. Enfin, à une date qui n’est pas encore fixée, nous publierons une édition de Don Quichotte qui fait le plus grand honneur à M. Jean Cassou et, sans doute, les Œuvres complètes de Ronsard, totalement épuisées. Nos projets, vous le voyez, sont vastes…

Pour qui sait la part que prend M. Schiffrin à la réalisation matérielle et technique des ouvrages de sa collection, on peut lui prédire qu’il n’aura guère, cette année, le temps de flâner. Mais la délicate besogne qu’il accomplit ne porte-t-elle pas en elle-même sa récompense et sa joie ?

Pierre Langers, Toute l’édition, 16 septembre 1933, dans La Lettre de la Pléiade n° 18, avril-mai 2004

En savoir plus

› La collection « Bibliothèque de la Pléiade »

› La collection « Le musée de la Pléiade »

Davantage d'articles sur l'histoire et les coulisses de la collection sont disponibles sur le site de la Pléiade : › www.la-pleiade.fr