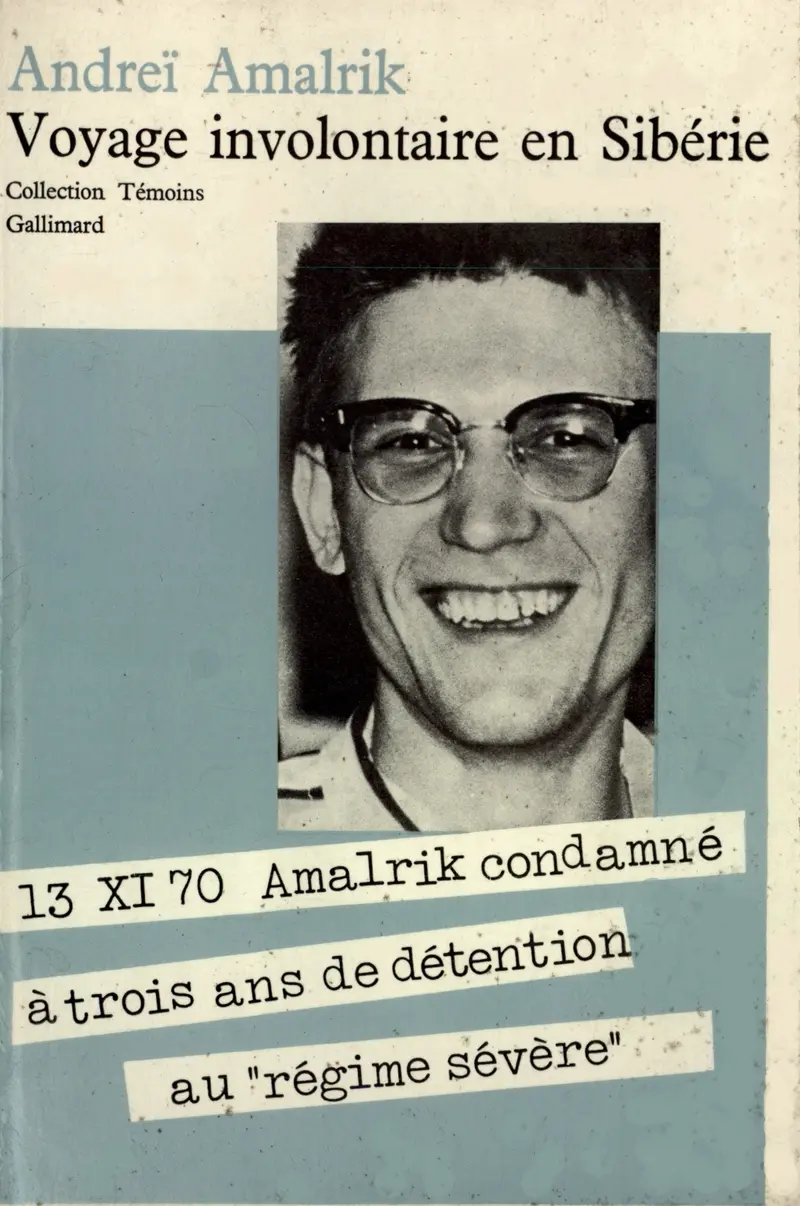

Voyage involontaire en Sibérie

Trad. du russe par Hélène Châtelain

Collection Témoins

Gallimard

Parution

À la question L'Union soviétique survivra-t-elle en I984, publié l'année dernière en France avec une préface d'Alain Besançon,

Andreï Arnalrik, jeune historien russe et auteur dramatique répondait par un «niet» sans concession. Avec un régime de plus en plus bureaucratisé et isolé, une société immobiliste et de plus en plus travaillée de mouvements nationaux, avec des masses inertes et une couche moyenne démocratique très mince, Amalrik prévoit en quinze ans la désintégration de l'Union soviétique.

Ce livre antérieur, qui a paru en russe, mais non en U.R.S.S., présente une vision moins apocalyptique, mais confirme les critiques de l'État et de la société soviétique. C'est le compte rendu de sa vie personnelle à Moscou, espionné par les voisins et surveillé par la police pour ses relations avec les artistes d'avant-garde et les étrangers, et son exil en Sibérie en 1965 où il travailla comme homme de peine dans un kolkhoze, condamné pour parasitisme et écrits de caractère «nettement antisoviétique et pornographique», prétexte largement utilisé pour mettre au pas les intellectuels dissidents.

Amalrik ne passa que quelques mois en Sibérie : assez longtemps pour perdre ses illusions sur la vie des kolkhozes, l'arriération et l'inefficacité des méthodes agricoles, l'apathie et la passivité de la population paysanne. Contestataire décidé, Arnalrik décrit avec un humour détaché et une franchise exceptionnelle les situations auxquelles il n'aurait pas survécu sous Staline et les démêlés incohérents avec une police soucieuse aujourd'hui de conserver les apparences du respect de la loi.

Joumal sincère qui n'omet pas «les détails ennuyeux qui font le plus clair de la vie d'un prisonnier», ce voyage, outre une description sans fard de la réalité soviétique, constitue le témoignage d'un type nouveau d'intellectuel russe, qui, frère des grands ancêtres du XIXᵉ siècle, lutte solitairement contre la bureaucratie, l'arbitraire et l'hypocrisie, mais ne croit plus aujourd'hui ni à la force de l'action collective ni à celle de l'idéologie.

Ce livre antérieur, qui a paru en russe, mais non en U.R.S.S., présente une vision moins apocalyptique, mais confirme les critiques de l'État et de la société soviétique. C'est le compte rendu de sa vie personnelle à Moscou, espionné par les voisins et surveillé par la police pour ses relations avec les artistes d'avant-garde et les étrangers, et son exil en Sibérie en 1965 où il travailla comme homme de peine dans un kolkhoze, condamné pour parasitisme et écrits de caractère «nettement antisoviétique et pornographique», prétexte largement utilisé pour mettre au pas les intellectuels dissidents.

Amalrik ne passa que quelques mois en Sibérie : assez longtemps pour perdre ses illusions sur la vie des kolkhozes, l'arriération et l'inefficacité des méthodes agricoles, l'apathie et la passivité de la population paysanne. Contestataire décidé, Arnalrik décrit avec un humour détaché et une franchise exceptionnelle les situations auxquelles il n'aurait pas survécu sous Staline et les démêlés incohérents avec une police soucieuse aujourd'hui de conserver les apparences du respect de la loi.

Joumal sincère qui n'omet pas «les détails ennuyeux qui font le plus clair de la vie d'un prisonnier», ce voyage, outre une description sans fard de la réalité soviétique, constitue le témoignage d'un type nouveau d'intellectuel russe, qui, frère des grands ancêtres du XIXᵉ siècle, lutte solitairement contre la bureaucratie, l'arbitraire et l'hypocrisie, mais ne croit plus aujourd'hui ni à la force de l'action collective ni à celle de l'idéologie.