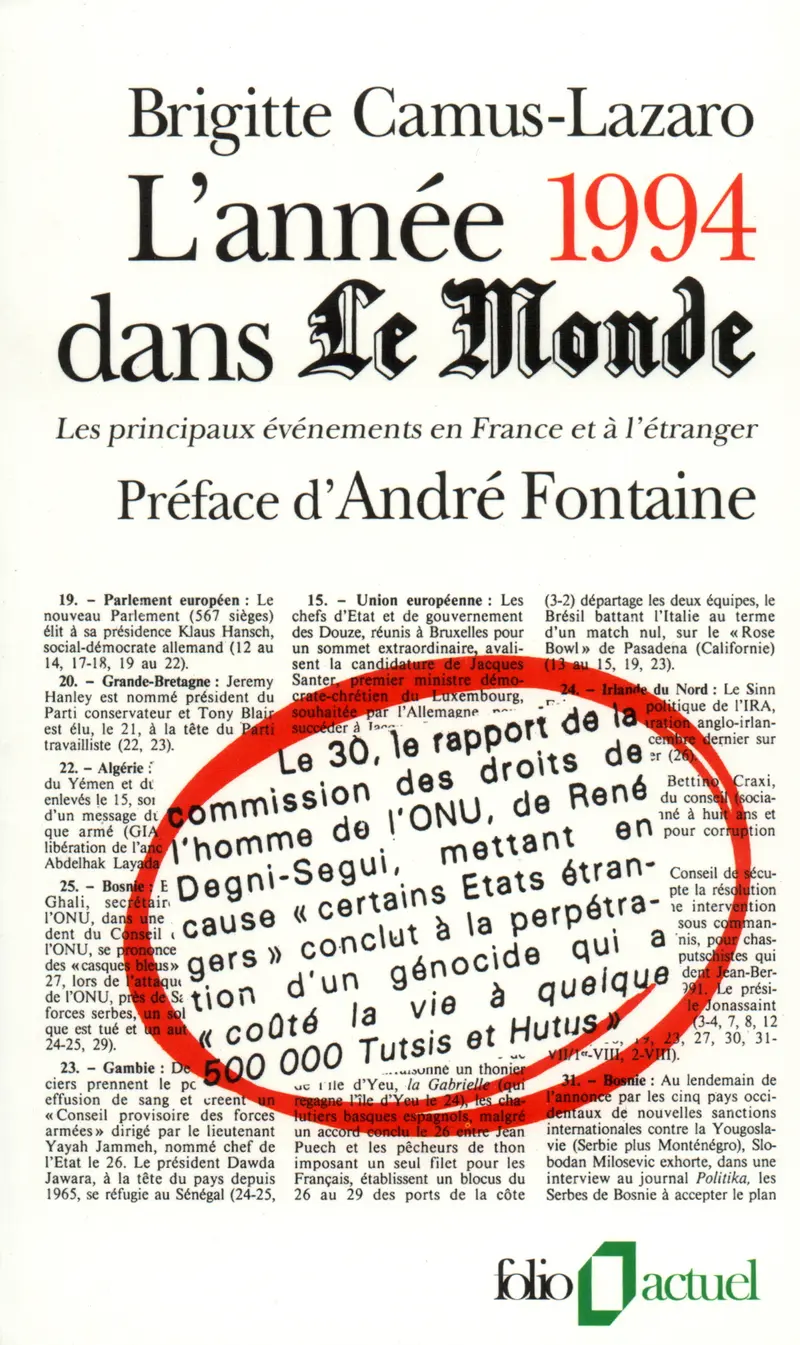

L'Année 1994 dans «Le Monde»

. Les principaux événements en France et à l'étranger

Préface d'André Fontaine

Parution

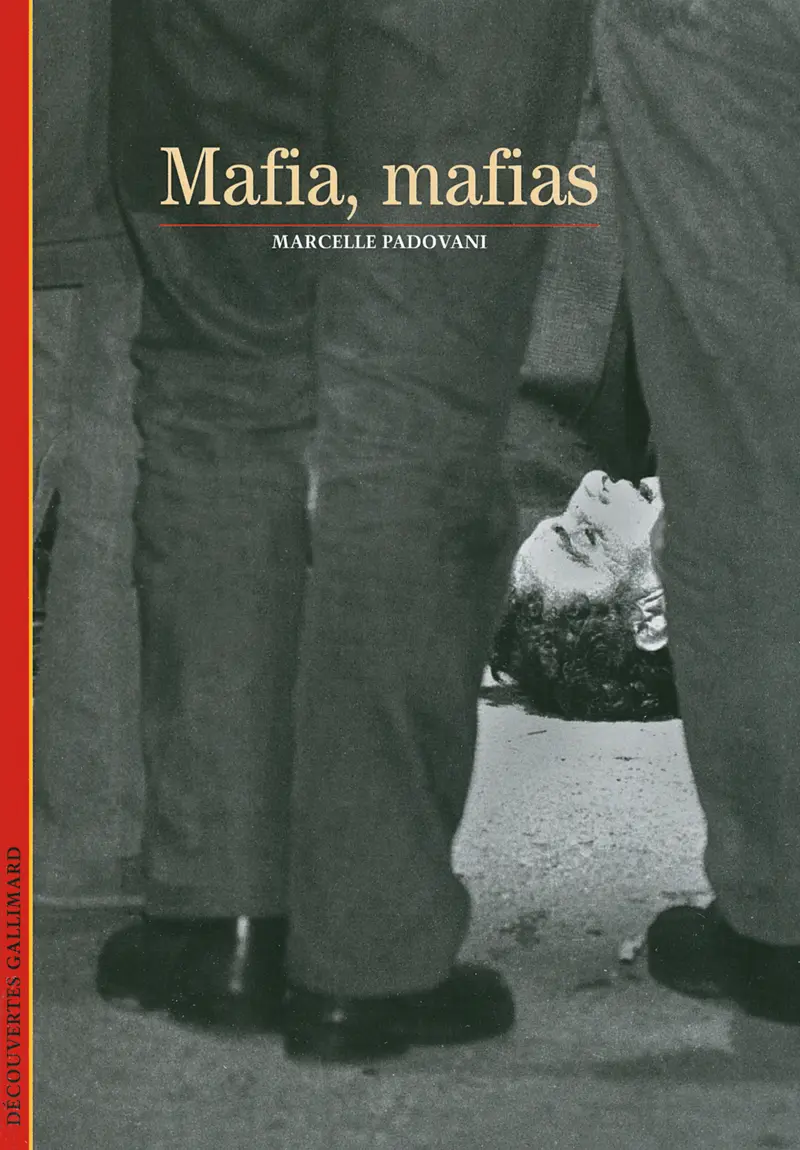

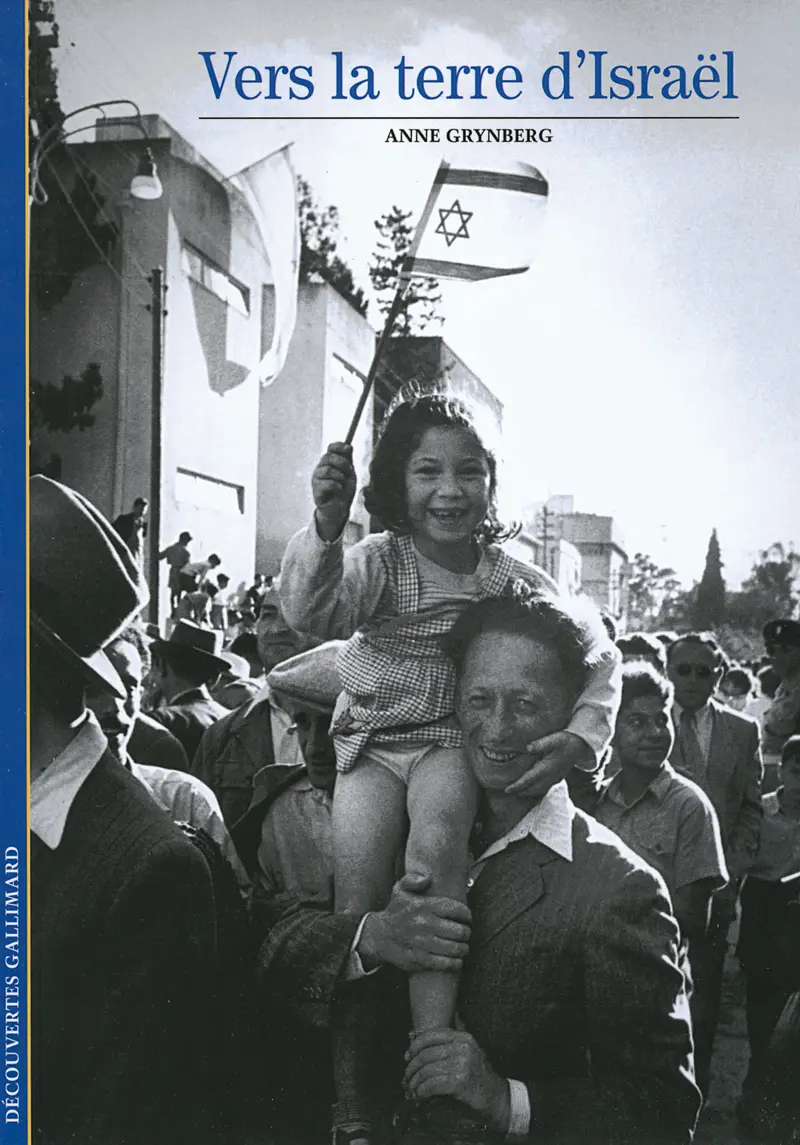

En Bosnie, la guerre se nourrit toujours de l'impuissance bruyante de l'Europe et des velléités de l'ONU. Au Rwanda, de nouveaux massacres de Tutsis par les Hutus ont basculé dans le génocide d'une population dont les survivants furent souvent fauchés par des pandémies. En Russie, c'est par l'envoi des chars que Moscou prétend à nouveau régler son différend avec une république indépendantiste. En Palestine, dans les territoires occupés comme dans la nouvelle entité sous l'autorité de Yasser Arafat, assassinats, manifestations et répression poursuivent leur cycle. En Algérie, la guerre civile atteint des paroxysmes de violence, qui prend la population en otage dans l'affrontement entre l'armée et les islamistes, qui fait régner le silence de la mort par la liquidation apparemment programmée de journalistes et autres voix indépendantes.

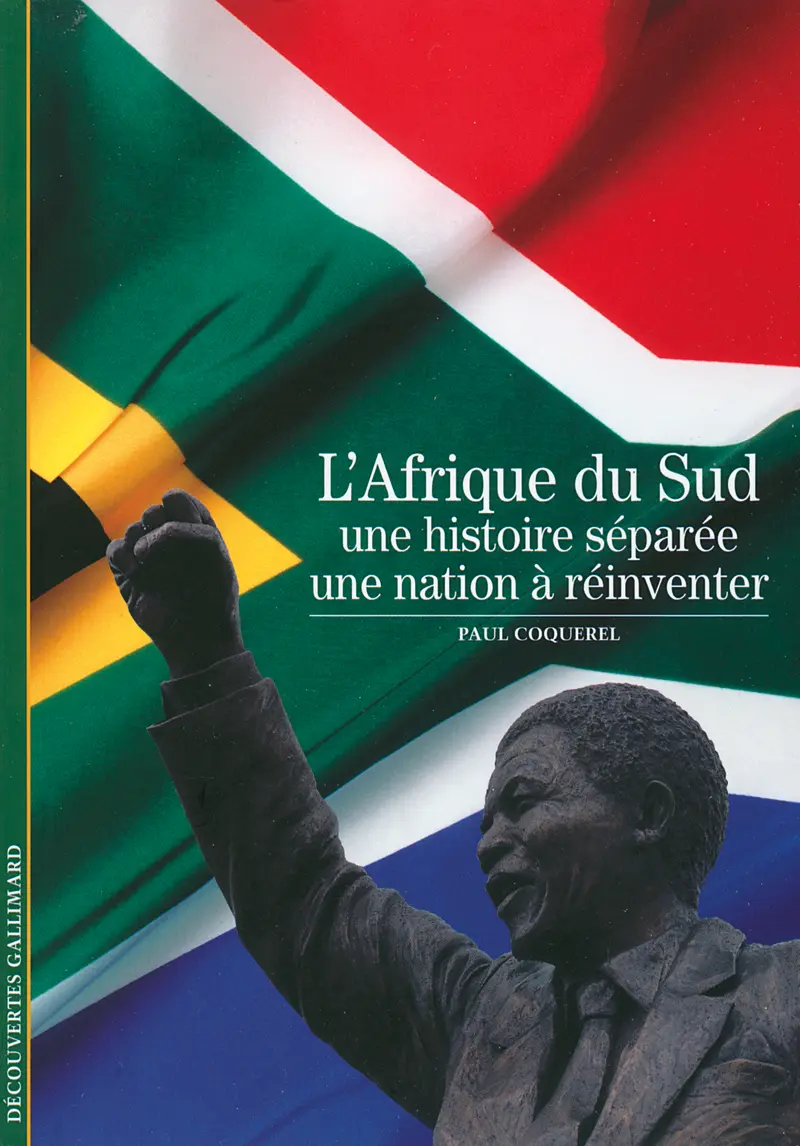

Au regard de ces tragédies, la vie de quelques démocraties semble presque terne : en Afrique du Sud, l'année écoulée a été celle de la victoire annoncée de Nelson Mandela. Les États-Unis sont tentés de s'isoler et de guérir la lèpre de leurs violences domestiques. L'Asie prône le libéralisme économique, mais pas le libéralisme politique. L'Union européenne hésite : s'organiser à deux vitesses autour d'un noyau de pays plus intégrés, s'ouvrir à l'Est ou au Sud, entendre les refus que lui opposent des pays européens à sa périphérie comme les opinions publiques de certains de ses pays membres. La France découvre l'ampleur des ses chancres pendant que ses élus se montrent peu capables de lui tracer clairement un horizon.

Au regard de ces tragédies, la vie de quelques démocraties semble presque terne : en Afrique du Sud, l'année écoulée a été celle de la victoire annoncée de Nelson Mandela. Les États-Unis sont tentés de s'isoler et de guérir la lèpre de leurs violences domestiques. L'Asie prône le libéralisme économique, mais pas le libéralisme politique. L'Union européenne hésite : s'organiser à deux vitesses autour d'un noyau de pays plus intégrés, s'ouvrir à l'Est ou au Sud, entendre les refus que lui opposent des pays européens à sa périphérie comme les opinions publiques de certains de ses pays membres. La France découvre l'ampleur des ses chancres pendant que ses élus se montrent peu capables de lui tracer clairement un horizon.