Debussy par ses contemporains

Pelléas et Mélisande, poème de Maurice Maeterlinck mis en musique par Claude Debussy, a rendu le compositeur célèbre et conquis la jeune NRF. Elle voit dans ses compositions l’illustration musicale de sa conception du classicisme moderne. Correspondances, études critiques, pastiche... Cette sélection de textes écrits par ses contemporains témoigne de l’attachement du groupe de la NRF au compositeur.

« Claude Debussy est peut-être le seul de tous les musiciens qui ait eu le privilège de vivre à l'époque qu'il méritait. »

Jacques Rivière

Debussy et la NRF

Debussy est une figure importante aux yeux des fondateurs de la NRF (revue et éditions). L’un d’entre eux, Henri Ghéon, a choisi de rééditer dans son recueil Nos directions l’article qu’il avait consacré à Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, un « drame comme nous le rêvons », empreint d’« humanité et de classicisme », à l’occasion de sa création à l’Opéra-comique de Paris en 1902. Nos directions, publié en 1911, est considéré par les membres du groupe comme un livre fondateur de la NRF, proposant une définition du « classicisme moderne » et une défense du vers libre. Le compositeur y a toute sa place : Jacques Rivière, le jeune secrétaire de La Nouvelle Revue française, ne dit pas autre chose quand il revendique dans les pages de la revue « le droit d’admirer Debussy à cause de son classicisme », dans la mesure où l’émancipation de sa musique ne résulte pas de la volonté de briser les règles mais de la recherche constante de l’expression la plus exacte des élans de l’âme. Par le pouvoir de révélation de ses compositions, Debussy répond aux propres aspirations de Rivière en littérature qu’il a théorisées dans ses articles « De la sincérité envers soi-même » et « Le Roman d’aventure » (La NRF, janvier 1912 et mai, juin, juillet 1913).

C’est que Jacques Rivière est, depuis qu’il a entendu pour la première fois Pelléas et Mélisande en 1904, tout acquis au compositeur. « J'ai voulu que mes premiers mots imprimés fussent un hymne vers Debussy », écrivait-il, le 5 avril 1906, à son ami Alain-Fournier qui partageait son enthousiasme, au sujet d’un premier article à paraître dans Le Mercure musical. Cette passion, bien qu’un peu nuancée, ne l’a pas quitté quand il devient à l’âge de 23 ans, en 1909, le premier secrétaire de La Nouvelle Revue française, codirigée par Jacques Copeau, André Ruyters et Jean Schlumberger sous l’égide d’André Gide. Il écrit à ce dernier, le 14 octobre 1909, qu’il aimerait « aussi parler des nouvelles œuvres de Debussy, si on les donne cet hiver à l'Opéra-Comique ». Et ajoute : « Il est vrai que ma compétence technique est nulle. Mais peut-être ma passion pour Debussy y pourrait-elle suppléer. » C’est chose faite quand paraissent, en mai 1910, « Les poèmes d'orchestre de Claude Debussy » dans le seizième numéro de La NRF. Gide s’est d’autant plus facilement laisser convaincre qu’il est lui-même un grand admirateur du compositeur, dont il se plaît à interpréter les pièces pour piano. De surcroît, qu'il est convaincu, avec raison, de la compétence du jeune secrétaire en la matière. Une lettre adressée en janvier 1910 à Jean Schlumberger en témoigne : à la suite de la lecture d’un article de Michel Arnaud sur un concert du maître précédé d’une conférence du musicologue Louis Laloy, André Gide lui fait part de la nécessité de rendre compte du « très intéressant » essai de Laloy sur Debussy qu’il avait, « depuis 5 mois, complètement oublié ». Et il précise : « Il faut faire faire la note par RIVIÈRE » – le nom de Rivière souligné deux fois.

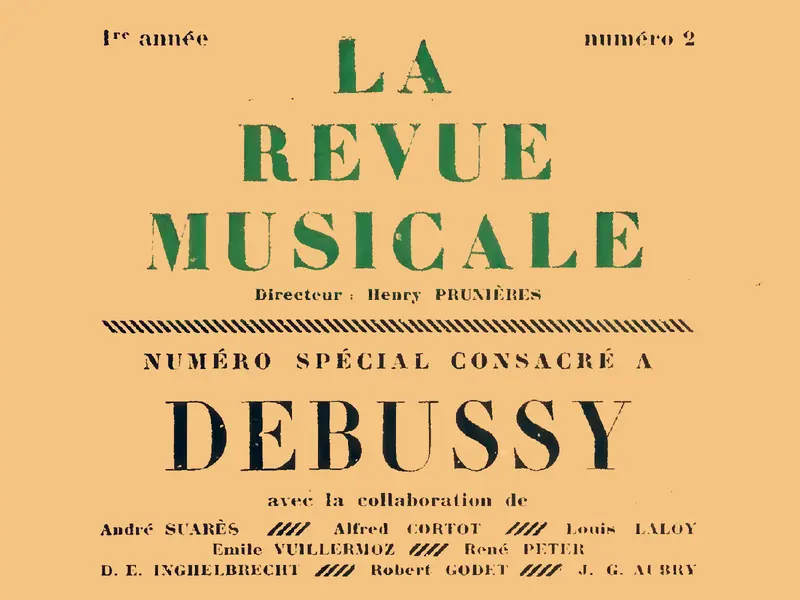

En dix ans, pas moins de sept articles auront été consacrés dans La NRF au compositeur. Il est également question de Debussy dans une autre revue exploitée par la NRF, la luxueuse Revue musicale d’Henry Prunetière, laquelle dédiera en décembre 1920 l’intégralité de son premier numéro spécial au maître disparu en 1918. Le Théâtre du Vieux Colombier, fondé par Jacques Copeau, n’est pas en reste, qui organise en collaboration avec Henry Prunetière à partir de 1921 des concerts où sont programmées, entre autres, des pièces de Claude Debussy. L’ambition des organisateurs est d’y « faire aimer les œuvres dont [les interprètes] sont le mieux capable de comprendre et d’exprimer le sentiment », dans un souci de rénovation de la scène musicale comme de la scène théâtrale… qui vont de pair avec l’assainissement des lettres entrepris par la NRF.

Or, depuis 1901, Claude Debussy donne régulièrement des chroniques musicales se distinguant par leur approche indépendante et leur tonalité incisive, à La Revue blanche d’abord, sous le pseudonyme de Monsieur Croche, puis à Gil Blas, Musica et, à partir de 1912, à la revue SIM. Jacques Rivière serait heureux d’en faire bénéficier La NRF. Hélas le compositeur décline l’invitation à deux reprises, en novembre 1913 et en janvier 1914, faute de « quelque chose d'assez nouveau pour justifier ce double bavardage ». Les occasions ne se représenteront plus ; l’interruption de la publication de La NRF après la mobilisation de nombreux membres du groupe en 1914, puis la mort de Debussy en mars 1918 mettront un terme aux espérances des animateurs de la revue. Qu’à cela ne tienne… En août 1918, Jacques Rivière, retour de longs mois d’internement en Suisse, et Gaston Gallimard, gérant des Éditions de la NRF, ont deux projets éditoriaux en tête, dont un recueil réunissant les articles critiques de Debussy. Valery Larbaud en avait suggéré l’idée dans la revue hebdomadaire londonienne The New Weekly dès avril 1914. (« C'est toujours avec plaisir que nous lisons dans la revue musicale SIM les études critiques qu'y donne M. Claude Debussy, le célèbre compositeur. Nous espérons qu'elles seront quelque jour réunies et publiées en volume. Ce sera là une contribution très remarquable à la littérature. »)

![René Peter, Claude Debussy, Gallimard, 1944 [1931], dans la collection Leurs figures. Archives Éditions Gallimard](/system/files/styles/medium/private/inline-images/A25055.jpg.webp?itok=KNKsCjrA)

Ce projet ne se concrétisera pas de la façon dont l’espérait la NRF : Jacques Rivière informe Gaston Gallimard que « Mme Debussy, à la proposition que je suppose que tu lui avais faite de réunir en volume les articles de son mari, répond une lettre complimenteuse et évasive, disant que Dorbon a déjà publié ces articles et que pour ce qui peut rester encore à recueillir, il faut attendre, car “le pauvre grand Maître tiendrait à rester dans l'ombre où le Destin hélas par trop cruel a si injustement et si prématurément enseveli une telle lumière.” (!) Faut-il la poursuivre ? insister ? » Un recueil, Monsieur Croche, antidilettante, paraît bien chez Dorbon aîné (coédité, semble-t-il avec la NRF), mais en 1921 seulement et ne contient que les premières chroniques de La Revue blanche… La NRF, tenace, parviendra à reprendre le volume à son compte en 1926 ; il faudra cependant attendre 1971 pour qu’une nouvelle édition, complète cette fois, de l’œuvre critique ne soit publiée. L’autre projet éditorial envisagé par Rivière en août 1918 est l’édition d’un « livre de documentation sur Debussy, même sans la moindre vue critique [lequel] serait, à mon avis, aujourd'hui, une chose très précieuse ». Il propose ainsi à Gaston Gallimard de passer commande à l’un des proches du maître, Robert Godet. Rivière, disparu prématurément en 1925, ne verra pas la parution de l’ouvrage, finalement écrit par René Peter, un autre ami du compositeur. L'ouvrage est publié en 1931 dans la collection « Les contemporains vu de près » : on y croise, aux côtés de Debussy, une autre personnalité emblématique du catalogue Gallimard de l’époque, Marcel Proust – dont l'œuvre incarne elle aussi, en littérature cette fois, ce classicisme moderne tant espéré par la NRF.

L'édition complète de l'œuvre critique de Claude Debussy est aujourd'hui disponible dans la collection « L'Imaginaire. ». Sa volumineuse et singulière correspondance a quant à elle paru dans la collection « Blanche » en 2005. Lors du centenaire de la création de La NRF en 2009, les Éditions Gallimard n’ont pas manqué de rendre hommage au compositeur cher aux fondateurs à l’occasion d’un récital donné par Michaël Levinas à l’Abbaye d’Ardennes (Calvados) . En 2018, Jean-Yves Tadié lui a consacré le très beau Songe musical dans la collection « L’Un et l’autre ».

Correspondances

11 juin 1902 : André Gide à Claude Debussy

Cuverville.

Mercredi.

Mon cher Debussy

Votre Pelléas est admirable. Je vous l'ai déjà dit ! Mais il me faut encore vous l'écrire. Ne pas vous demander de billets ne m'a pas empêché de le réentendre, revenant à Paris pour cela ! et je l'eusse entendu plus souvent encore si je ne demeurais si loin dans la campagne. Du moins me consolè-je avec la partition.

II m'y paraît de plus en plus que vous avez non seulement ces qualités de force, de passion et de grâce, qui séduisent d'abord en vous – mais celles aussi de mesure, de composition, de décence que votre originalité si vive peut empêcher de reconnaître d'abord. Ah ! quel bien vous nous faites de nous prouver que l'art n'est pas mort! que de notre temps et dans notre pays, quelque chose admirable peut naître... nous étions si près d'en douter. L'on a pour vous de la reconnaissance. […]

Vous a-t-on parlé d'une association de douze jeunes gens enthousiastes ? Ils économisent pour aller vous entendre, veulent votre succès ! font la claque ! aucun d'eux n'a manqué une seule de vos représentations… utinam ex vobis unus…

Mais hélas ! c'est du fond de la campagne que je vous serre la main.

André Gide

Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), éd. de D. Herlin et F. Lesure avec la collab. de G. Liébert, Gallimard, 2005.

Mars 1911 : Marcel Proust à Reynaldo Hahn

1911 : Marcel Proust, grand lecteur de La NRF à défaut d’en être encore l’un de ses auteurs, découvre tardivement Pelléas et Mélisande. Il aime tant ce drame musical qu’il l’entend à plusieurs reprises au Théâtrophone. Proust en fait, avec malice, un compte rendu à Reynaldo Hahn qui, lui, aime nettement moins les compositions de Debussy…

[Le 4 ou 5 mars 1911]

Mon vieux petit Bugnibuls,

[…] Je demande perpétuellement Pelléas au Théâtrophone comme j'allais au Concert Mayol. Et tout le reste du temps il n'y a pas un mot qui ne me revienne. Les parties que j'aime le mieux sont celles de musique sans parole (mais y a-t-il un intérêt à savoir ce que j’aime dans Pelléas !!). Il est vrai que celle du souterrain méphitique et vertigineux par exemple, est si peu méphitique et vertigineuse qu’elle me paraît aller très bien sur la Fontaine de Bandusie [O fons bandusiae, ode d’Horace sur laquelle Reynaldo Hahn avait composé une mélodie]. Mais à côté de cela, par exemple quand Pelléas sort du souterrain sur un « Ah ! je respire enfin » calqué de Fidelio, il y a quelques lignes vraiment imprégnées de la fraîcheur de la mer et de l’odeur des roses que la brise lui apporte. Cela n’a rien d’« humain » naturellement mais c’est d’une poésie délicieuse, quoique étant, autant que je puis supposer par comparaison, ce que je détesterais le plus si j’aimais vraiment la musique, c’est-à-dire n’étant qu’une « notation » fugace au lieu de ces morceaux où Wagner expectore tout ce qu’il contient de près, de loin, d’aisé, de difficile sur un sujet (seule chose que j’estime en littérature). Ce passage délicieux finit par un strict équivalent musical de mon « bien gentil » (pour Reboux) que je signalerai à Buncht. De même sans continuer ces révélations pleines d'intérêt je montrerais à Buncht une phrase « On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps » qui serait adorable dans Werther. Mais ce que je hais c'est la distinction obtenue jetant par-dessus bord tout ce qu'on a à exprimer (comme Marcel Boulenger), par où je comptais humilier Debussy sous les pieds de mon cher Buniguls de génie qui lui fait juste le contraire – si la seule pensée d'une comparaison montrant que je vois ce qu'il pense de Pelléas ne devait lui faire horreur. […]

Marcel Proust, Lettres à Reynaldo Hahn, Gallimard, 1956.

7 janvier 1912 : Claude Debussy à Henri Ghéon

Cher Monsieur,

Des ennuis domestiques qui tiennent misérablement tant de vie en suspens, m'ont empêché jusqu'ici de vous remercier de votre livre Nos directions. À son haut intérêt il joint celui de contenir l'opinion la mieux formulée sur Pelléas et Mélisande. Naturellement on s'est bien gardé de me la faire connaître... Si je vous en suis sincèrement reconnaissant, ce n'est pas par un sentiment détestable d'amour propre, mais par fierté d'avoir aidé à votre effort vers une beauté dégagée de muflerie aussi bien que de complication.

Croyez, cher Monsieur, à mon entière sympathie

Claude Debussy

Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), éd. de D. Herlin et F. Lesure avec la collab. de G. Liébert, Gallimard, 2005.

15 novembre 1913 : André Gide à Claude Debussy

Villa Montmorency, 15 nov. 1913

Mon cher Debussy,

La Nouvelle Revue française doit-elle vraiment perdre tout espoir de voir jamais votre nom à son sommaire ? La lettre que vous écrivait notre secrétaire [Jacques Rivière] est demeurée sans réponse ; veuillez m'excuser d'insister car sans doute vous ne savez pas bien quel grand plaisir vous nous feriez et en particulier à votre très attentif

André Gide

Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), éd. de D. Herlin et F. Lesure avec la collab. de G. Liébert, Gallimard, 2005.

24 novembre 1913 : Claude Debussy à André Gide

24 Novembre/13

Mon cher Gide,

La Nouvelle Revue française ; son aimable secrétaire Monsieur Jacques Rivière ; votre aimable insistance me sont trop sympathiques pour ne pas me laisser sans excuses. Vous savez que j'écris des articles de critique musicale dans la Revue SIM. Jusqu'ici ils ont suffi à occuper le temps que je puis consacrer au besoin singulier, autant qu'inutile, de donner mon avis.

Il faudrait trouver quelque chose d'assez nouveau pour justifier ce double bavardage ?

Je pars dans quelques jours pour la Russie, à mon retour, vers le 20 décembre, nous pourrons reparler d'un désir qui me sera aujourd'hui l'agréable occasion de vous dire ma très vive considération.

Claude Debussy

Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), éd. de D. Herlin et F. Lesure avec la collab. de G. Liébert, Gallimard, 2005.

Études critiques

« L'effet ? jamais ! – la vérité. » Henri Ghéon, 1902

Si nous désespérions de l'art dramatique de demain, nous qui le rêvons, le tentons humain, simple, profond, lyrique, nous pourrions aujourd'hui reprendre confiance. Un exemple nous vient parfait comme un chef-d’œuvre, et c'est un musicien qui nous le donne.

D'autres diront la beauté, la valeur et l'importance musicales de l'œuvre de M. Debussy, son style sobre et neuf, ses ressources subtiles, ses tonalités discrètes et changeantes, sa continue et toujours surprenante perfection, comment aux harmonistes, aux mélodistes, elle ouvre un champ nouveau et celui-là immense, après les avoir délivrés du joug opprimant de Wagner. Ce n'est pas tout ; il faut qu'on sache que Pelléas et Mélisande tel qu'il vient d'être représenté, n'est pas seulement un événement musical, mais encore, mais surtout un événement dramatique, ce qui me permet d'en parler aujourd'hui littérairement.

Que si mon point de vue me force, en présence de ce fortuné mariage de deux artistes de rare talent, à sacrifier l'un à l'autre, ce sera contre l'apparence le poète au musicien : mais ceci vaut que je l'explique.

Loin de moi la pensée, en cette circonstance, de nier le mérite de M. Maeterlinck ; je voudrais simplement lui poser des limites, montrer jusqu'où il va et où il fait défaut, au point qu'il ne fallut pas moins de l'apport extraordinaire de M. Debussy pour qu'il regagnât son prestige et prît son véritable sens. […]

Plus nous considérons le poème de Pelléas et Mélisande, plus nous frappe l'humanité de la conception première ; c'est en vain que les personnages multiplient les allusions à l’« invisible », en vain qu'ils hantent des tours légendaires ; ils ne sont pas des fantômes de rêve, mais des hommes de chair et de sang, de sensualité, d'instinct, d'inconscience ; si le destin pèse sur eux, c'est comme il pèse sur nous tous. La vie fait que Golaud rencontre Mélisande et la conduit vers Pelléas : ce qui devait arriver arrive et reste mystérieux comme la vie. La chose est nouvelle au théâtre : plus de conflits où se montrent les personnages, où se resserre toute l'action ; dans cette pièce dite « symboliste », d'abord, les personnages vivent ; ils vivent tel matin au bord de la fontaine, tel soir sur la terrasse qui domine la mer ; mille petites actions les peignent, et font faisceau jusqu'à l'événement. M. Maeterlinck aura choisi les traits, groupé les personnages, ordonné les scènes en tableaux successifs, avec un tact et un art admirables, et jusqu'ici je ne saurais trop le louer. Ma louange s'arrête aux mots et se récuse.

Non que les dialogues ne soient bien menés, naturels, voire nécessaires ; tout y est dit de ce qu'il fallait dire, mais point comme il le fallait dire ou rarement. Les mots sont sans couleur, sans chaleur et sans vie. Je veux bien que M. Maeterlinck se soit précisément efforcé à cela : un ton neutre et pareil, mais il pouvait y cacher quelque sourde flamme, quelque battement étouffé, il y pouvait graduer quelques douces et subtiles nuances ; sa prose constate et traduit, elle n'exprime pas, même le mystère, ou c'est par un procédé trop grossier de répétition, d'allusion, de balbutiement volontaire. On ne peut la lire tout haut, elle semble sèche, froide et courte, elle ne rend pas un son humain. Là résidait le défaut capital de l'œuvre, comme de toutes les anciennes pièces de M. Maeterlinck, j'entends au seul point de vue dramatique. L'âme vivante des héros au moment de devenir voix se figeait, en dépit de la vie des regards et des gestes. Et Pelléas n'était qu'une admirable pantomime où chaque mot eût détonné, quand M. Claude Debussy vint lui rendre une vie sonore. […]

M. Claude Debussy […] vient de nous prouver qu'un « musicien dramatique » n'est pas fatalement moins qu'un musicien, mais peut, doit être davantage. Seul de tous ses contemporains, il aura abordé la scène sans parti pris de romantisme, avec la double conscience de la valeur de l'œuvre primitive et de sa valeur propre à lui, l'une devant compléter l'autre, et l'effort de ce novateur nous apparaît surtout classique.

Non que le lyrisme lui manque, mais il l'entend différemment. Au rebours d'un grand nombre de dramaturges – poètes comme musiciens – il prétendit employer son lyrisme non à gonfler, enfler, comme une baudruche fragile, les sentiments de ses héros, mais bien à les creuser, les approfondir au contraire, et ce n'est ni en éclats, ni en longueurs, ni en fastidieux conflits polyphoniques que s'épanche sa jeune inspiration : en profondeur je le répète et en compréhension. L'effet ? jamais ! – la vérité. […]

Henri Ghéon, « Le Pelléas et Mélisande de Claude Debussy », L’Ermitage, juillet 1902, repris dans Nos directions, Gallimard, 1911.

« Comprendra-t-on longtemps encore le pouvoir de charme que l'œuvre recèle ? » Jacques Rivière, 1911

On ne sait peut-être pas assez ce que fut Pelléas pour la jeunesse qui l'accueillit à sa naissance, pour ceux qui avaient de seize à vingt ans quand il parut. Un monde merveilleux, un très cher paradis où nous nous échappions de tous nos ennuis. Toute la semaine, au lycée, nous l'attendions, nous parlions de lui. Avec quel amour et quel respect ! Il était la consolation de nos emprisonnements. Et, le dimanche venu, car nous ne pouvions l'entendre qu'aux matinées, de nouveau cette musique, de nouveau ce pays sonore où s'enfoncer, les trois dimensions mystérieuses de ce royaume ravissant. C'est sans métaphore que je le dis : Pelléas était pour nous une certaine forêt et une certaine région et une terrasse au bord d'une certaine mer. Nous nous y évadions, connaissant la porte secrète, et le monde ne nous était plus rien. Comprendra-t-on longtemps encore le pouvoir de charme que l'œuvre recèle ? Je ne voudrais pas être de ceux qui bientôt l'entendront avec seulement de l'admiration.

Cependant il faut déjà raisonner notre amour ; nous ne pouvons plus nous contenter d'enthousiasme. Voici comment, me semble-t-il, pourrait se définir la nouveauté de Pelléas : la musique jusqu'à Debussy était linéaire ; elle se déroulait ; elle avait besoin de temps pour exprimer ; il fallait demander aux mesures suivantes le sens de celle que l'on écoutait. – Dans Pelléas, la musique est tout entière en chaque moment ; elle s'est subtilement tassée, toutes ses parties se sont rapprochées, sont venues doucement les unes contre les autres.

Ainsi d'abord s'explique l'extraordinaire plaisance de l'harmonie. Aucune direction extérieure aux accords ; rien qui les conduise, qui les entraîne ; ils ne poursuivent aucune solution, sinon celle qui de l'un va faire l'autre ; ils ne sont pas pris dans un mouvement ; mais ils se touchent exquisement ; ils descendent ensemble ; les lignes qui pour les unir les sépareraient, se brisent sous le grêle poids de leur délice singulier et voici qu'ils s'abîment, fragiles, jusqu'au contact. C'est pourquoi, s'ils s'enchaînent, ce n'est pas qu'ils se produisent, mais qu'ils s'évoquent ; ils s'enchantent les uns les autres avec une proche délicatesse, ils s'appellent individuellement, nommément, comme dans une âme un sentiment en suggère un autre. – De là cette sorte de faiblesse ou plutôt d'affaiblissement continuel. Cette musique à chaque instant va finir ; les harmonies sont une chute insensible et interminable ; chacune s'élève en diminution sur la précédente, c'est-à-dire en plus grande extase et plus dénouée encore par la volupté. – De là aussi cette perpétuité de la douceur : il n'y a plus que des parfums ; plus même les fleurs dont ils sont nés. L’harmonie de Pelléas se respire ; elle se répand et l'on ne cherche plus à voir devant soi ; on la suit, sans désir, à sa suavité.

Mais il y a bien autre chose que de la suavité dans Pelléas. Appliqués à la mélodie, cette simplification, ce tassement ont donné une déclamation lyrique d'une humanité admirable. – Le chant, chez Wagner, n'est jamais expressif par lui-même, mais seulement à force d'allusions ; il lui faut le renfort des thèmes dont sans cesse il est souligné. C'est qu'il n'est qu'une ligne continue et d'un tracé presque arbitraire ; ou du moins il est un certain mouvement général dont les péripéties n'ont d'autre raison que le développement de l'orchestre. – Dans Pelléas, cette ligne perpétuelle s'est démembrée. Chaque phrase s'est doucement détachée de la continuité abstraite où elle était prise ; elle s'est affaissée avec légèreté ; elle s'est résignée à soi. Elle ne vient plus à cause de ce qui la précède, mais seulement à cause d'elle-même. Par cette soumission elle se rapproche de sa source véritable, le sentiment ; elle n'est plus au-dessus de lui comme un arc qui ne le touche jamais en aucun point, mais elle naît de lui comme germe une eau à même la terre, et elle prend avec timidité sa forme. C'est pourquoi elle devient si directement poignante. Il n'y a plus que des paroles et dont la liaison ne se fait que par les mouvements de l'âme. Comme en chaque accord se condensait le parfum de toute une chaîne d'harmonies, de même en chaque phrase s'enferme l'expression de tout un passage mélodique. À chaque instant le mot le plus juste, le plus naïf, ce qu'il fallait dire et que voici maintenant irréparable. Sans cesse une délivrance naturelle ; le cœur qui trouve ; un sentiment qui cède à la tentation de la musique et se révèle simplement parce qu'il est là, parce que le personnage l'éprouve. Aussi, malgré l'absence de toute direction abstraite, jamais on n'est embarrassé pour suivre cette mélodie ; on la suit comme on aime ou comme on souffre, sans davantage s'interroger.

Il faudra bientôt que la musique, comme les autres arts, cesse de vouloir n'exprimer que l'essentiel et établisse toutes les formes dont elle a prétendu se passer. Mais Pelléas est d'un certain idéal la réalisation trop parfaite, pour avoir à craindre la réaction de l'avenir. Ne serait-il pas le vrai chef-d’œuvre du symbolisme ?

Jacques Rivière, « Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy », La NRF, n° 28, avril 1911. Repris dans Jacques Rivière, Études (1909-1924), Gallimard, 1999 (« Les Cahiers de la NRF »).

« Il faut en prendre notre parti… » André Gide, 1913

Il faut en prendre notre parti. Mallarmé garde et gardera longtemps encore la réputation d'être incompréhensible. […] Étrangeté, préciosité, incompréhensibilité, laideur, le reproche est fait aussi bien à des œuvres musicales et picturales qu'à des œuvres littéraires. […] Il est permis de supposer que si Debussy n'avait pas été soulevé, porté par l'admirable pièce qu'est en elle-même Pelléas et Mélisande, il ne connaîtrait aujourd'hui que les applaudissements d'une maigre élite et passerait auprès du gros public pour un décadent inutilement et prétentieusement quintessencié.

André Gide, « Verlaine et Mallarmé », conférence prononcée au Théâtre du Vieux-Colombier, 22 novembre 1913.

« Une émanation concertée. » Paul Claudel, 1942

Il y a des musiciens, et je pense à notre Debussy, dont l'œuvre indifférente à la continuité, à la ligne et au plan, n'est ainsi faite que d'insinuations, de provocations et de sous-entendus. Plutôt que d'un chant, il s'agit d'une émanation concertée. Ils édifient une diaprure. Un ensemble tactile. Ainsi ces peintures où un certain rose, un certain jaune paradoxal, un certain blanc tout à coup détonant dans le grondement des verts, des violets et des bronzes, vient mettre le feu à tout un composant artifice de couleurs. Ici c'est par exemple l'intervention nasillarde de la clarinette, où le frôlement à peine sensible de l'ongle sur la cymbale.

Je m'arrête. C'est tout le monde des timbres qui m'inviterait à l'exploration. Le domaine de la musique russe.

Paul Claudel, « Sur la musique », 10 décembre 1942, dans Œuvres en prose, Gallimard, 1965 (« Bibliothèque de la Pléiade »).

Pastiche et évocations

« Je vous avais fait un joli petit pastiche de Pelléas. » Pastiche de Marcel Proust à l'attention de Reynaldo Hahn, mars 1911.

Mon petit Gunimuls

Je vous remerki beaucoup de votre petite lettre, la plus gentille que j'aie jamais reçu de Guninuls et qui m'a fait beaucoup pleurser. Je vous avais fait un joli petit pastiche de Pelléas. Mais je suis un peu fastiné pour vous le Kospier, c'est Pelléas (Guninuls) et Markel qui sortent de soirée et qui ne peuvent retrouver leur chaspeau. Je vous cite des petits funninelseries de ce pastiche mais il n'est genstil qu'en bloc. (Il faut chanster en même temps.)

PELLÉAS (dans l'antichambre) : II faisait là-dedans une atmosphère lourde et empoisonnée, et maintenant – tout l'air de toute la Terre ! – (Très doux :) On dirait que ma tête commence à avoir froid pour toujours.

MARKEL : Vous avez, Pelléas, le visage grave et plein de larmes de ceux qui se sont enrhumés pour longtemps. Ne cherchez plus ainsi. Vous ne le retrouverez jamais. On ne retrouve jamais rien – ici. – Mais comment était-il ?

PELLÉAS : C'était un pauvre petit chaspeau, comme en porte tout le monde ! On n'aurait pas pu dire de chez qui il venait. Il avait l'air de venir du bout du monde.

Quel est ce bruit ?

MARKEL : Ce sont les voitures qui s'en vont.

PELLÉAS : Pourquoi s'en vont-elles ?

MARKEL : Nous les aurons effrayées. Elles auront su que nous nous en allions très loin, elles ont eu peur et elles sont parties. Elles ne reviendront pas.

Tu comprends mon Buninuls ils vont revenir sans chapeau et sans voiture, c’est embêtant. […]

Marcel Proust, Lettres à Reynaldo Hahn, Gallimard, 1956.

« Ne m'en veuillez pas, cher monsieur, c'est de naissance ! »

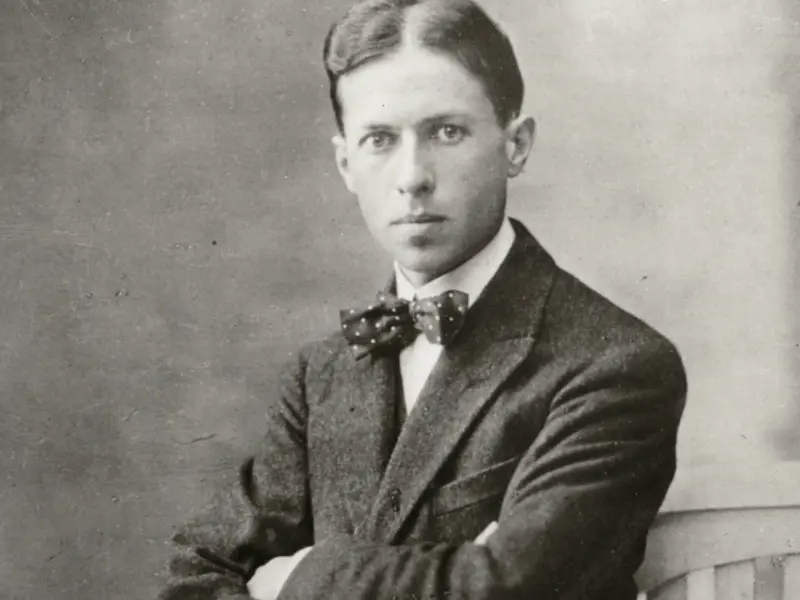

René Peter fut un proche de Claude Debussy. Dans un livre consacré à son ami et publié, en 1931, dans la collection « Les contemporains vus de près » chez Gallimard, il revient sur une rencontre entre Marcel Proust et le compositeur – lequel était, à l'instar de quelques membres de la NRF, un peu prévenu contre les mondanités de l'auteur de la Recherche.

Marcel Proust, cependant, resta toujours avec Debussy en relations rapides, mais largement courtoises. On sait combien il était sociable. Même, un soir, il le reconduisit jusqu'à domicile dans l'éternel « sapin » qui l'attendait devant la porte. De quoi tous deux gardèrent bonne impression, mais sous réserves. Proust s'était senti mal écouté, mal suivi dans ses enlacements de pensées, dans ses subtilités et ses profondeurs ; Debussy le trouvait longuet, historiant, amenuisant, un peu « portière ». Il faut signaler qu'à l'époque Proust ne s'était encore guère produit que par un charmant volume de fantaisies illustré par Madeleine Lemaire (cela n'étant point pour lui valoir les faveurs de son interlocuteur momentané qui n'aimait guère ces tableaux de fleurs trop « parlantes » et trop peu « pensantes », qui, de plus, haïssait les réceptions mondaines ; nul n'ignore que celles de Mme Lemaire étaient fameuses) et que, sauf les charmes de son entretien, rien en ce Proust ne laissait alors prévoir l'homme étonnant qu'il manifesterait un jour. Il convia même Claude à une réunion qu'il organiserait chez lui en son honneur avec quelques amis intéressants, artistes ou gens de la meilleure compagnie ; mais Claude se récusa très simplement.

— Vous savez, moi, je suis un ours. J'aime mieux nous revoir encore au café. Ne m'en veuillez pas, cher monsieur, c'est de naissance !

René Peter, Claude Debussy, Gallimard, 1931 (« Les contemporains vus de près »).

« J'imagine ce qui put se passer lors d'une première exécution de Debussy. »

André Gide opère un étonnant rapprochement entre musique et littérature à son retour de Bruges, en mai 1911, où il s'était rendu à l'occasion de l'impression des premiers livres des Éditions de la NRF et de la revue éponyme de juin 1911. Or, au sommaire de ce trentième numéro de La NRF figurent, sous le titre « Éloges », des poèmes de Saint-Léger Léger truffés de coquilles dues à une mauvaise transcription du manuscrit. Gide s'en est malheureusement rendu compte trop tard. Le jeune poète, qui n'est autre que le futur Saint-John Perse, en éprouve une sourde colère. Contrit, Gide prend à sa charge les frais d’une impression d’Éloges en volume pour se faire pardonner. Et imagine une aventure similaire arrivée à un chef d'orchestre qui aurait, malgré lui, saboté l'œuvre d'un Debussy encore inconnu.

Neuf jours à Bruges.

À l'imprimerie de Verbeke pour corriger les épreuves de L'Otage, de La Mère et l'Enfant, d'Isabelle, de Corydon et du numéro de juin de la revue.

Le numéro paraît avec les Éloges de Saint-Léger, noirs de fautes. L'aventure me rend malade et j'imagine, pour en divertir ma pensée, ce qui put se passer lors d'une première exécution de Debussy :

Le chef d'orchestre attachait une grande importance à cette musique ; il avait contre lui malheureusement le directeur du théâtre et l'organisateur des concerts ; du moins ceux-ci ne l'approuvaient-ils pas, de sorte qu'il eut à lutter dès l'abord pour faire admettre le nouveau morceau à son programme.

Il savait de reste qu'il allait mécontenter son public, mais il se faisait fier de préférer plaire à l'artiste et à lui-même ; au demeurant il sentait qu'il ne s'était fait chef d'orchestre que pour cela – c'est-à-dire pour inviter à se produire, à côté des harmonies les plus classiques, les harmonies les plus nouvelles.

Debussy, lui, qui craignait une exécution imparfaite, eût préféré ne pas se laisser entendre ; il fallut pour le décider l'insistance du chef d'orchestre et la pression de quelques rares amis.

Une fâcheuse précaution qu'avait cru bon de prendre Debussy, fit que l'on attendit longtemps les parties, et que l'on ne put répéter avec les autres ce morceau, difficile entre tous à cause de sa nouveauté. Les exécutants arrivèrent tout neufs devant leurs feuilles le jour du concert, et jouèrent en dépit du bon sens. Le chef d'orchestre se sentait le plus beau courage pour lutter contre l'animosité du public, mais non point pour trahir un musicien qu'il aimait, qui sifflait avec le public et avait raison de siffler. Il eût voulu siffler lui-même, puis expliquer. Quelqu'un lui dit à la sortie, alors qu'il essayait une explication, une excuse : « Avec une musique comme celle-là, qu'importe une note au lieu d'une autre ? Cela prouve simplement que vous avez eu tort de la mettre à votre programme ; elle méritait une pareille exécution que pour ma part j'avoue n'avoir pas trouvée si mauvaise. » Voici qui mit le comble au désespoir du chef d'orchestre ; il tomba malade le soir même ; le lendemain avala son bâton de chef et mourut.

Mettre entre soi et le monde une barrière de simplicité.

Rien ne les déroute plus que le naturel.

André Gide, Journal, II, Gallimard, 1997 (« Bibliothèque de la Pléiade »).