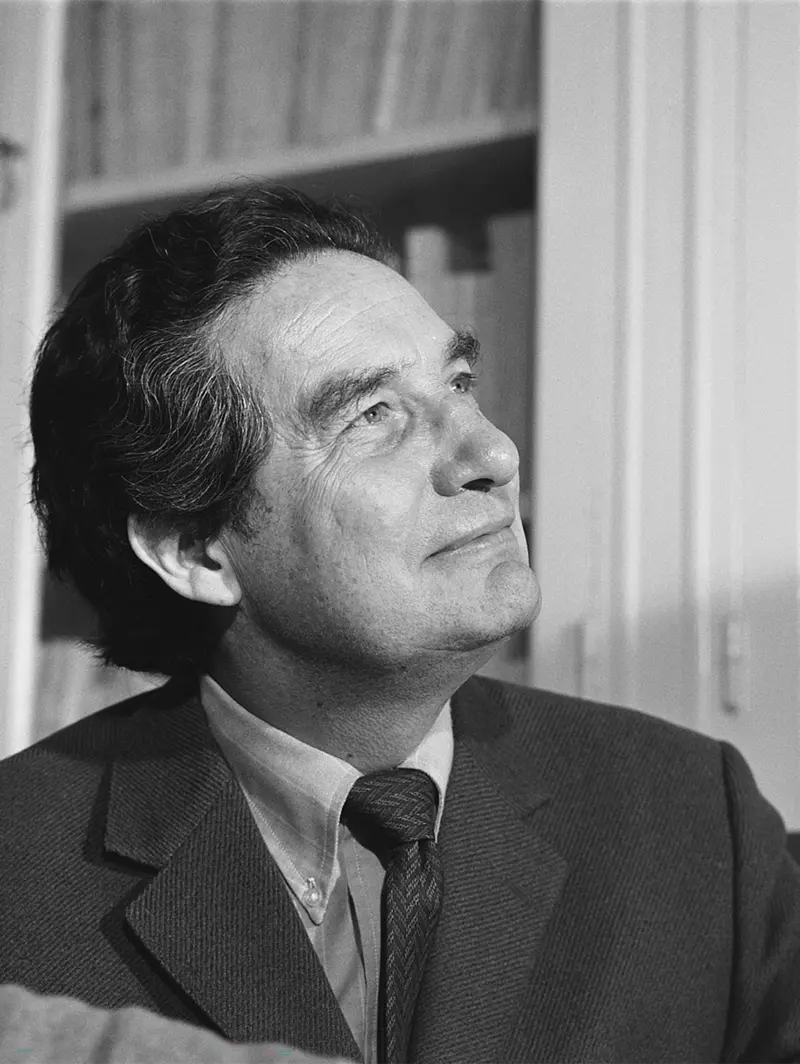

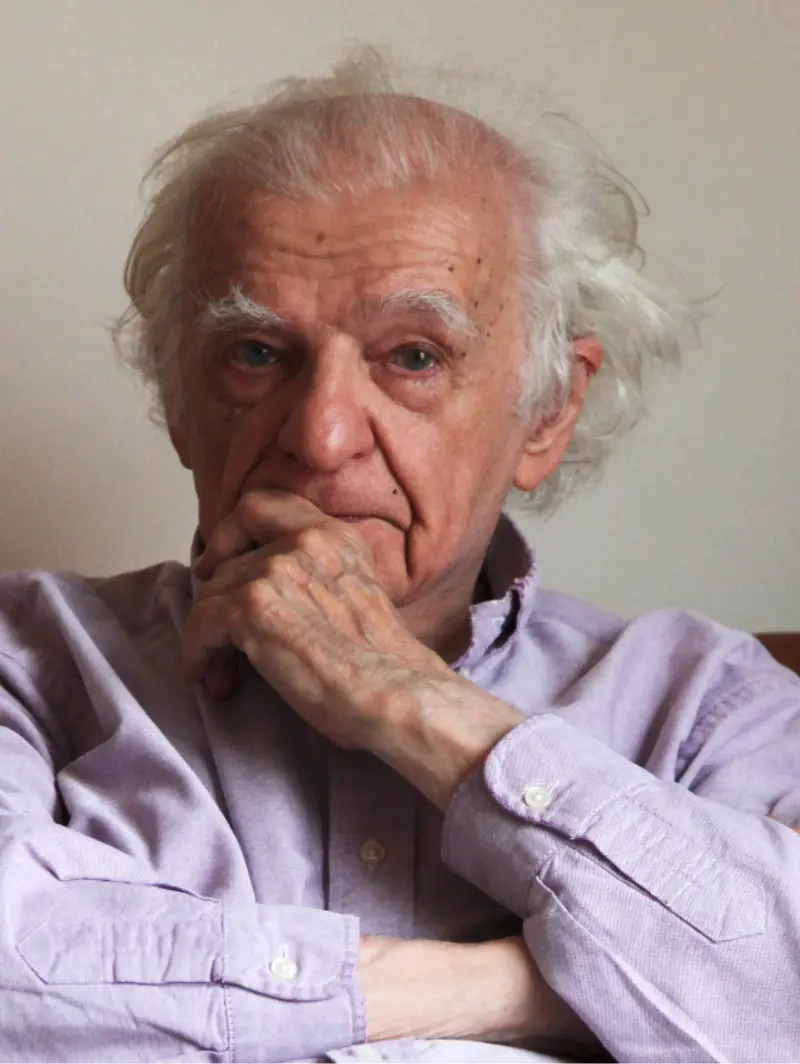

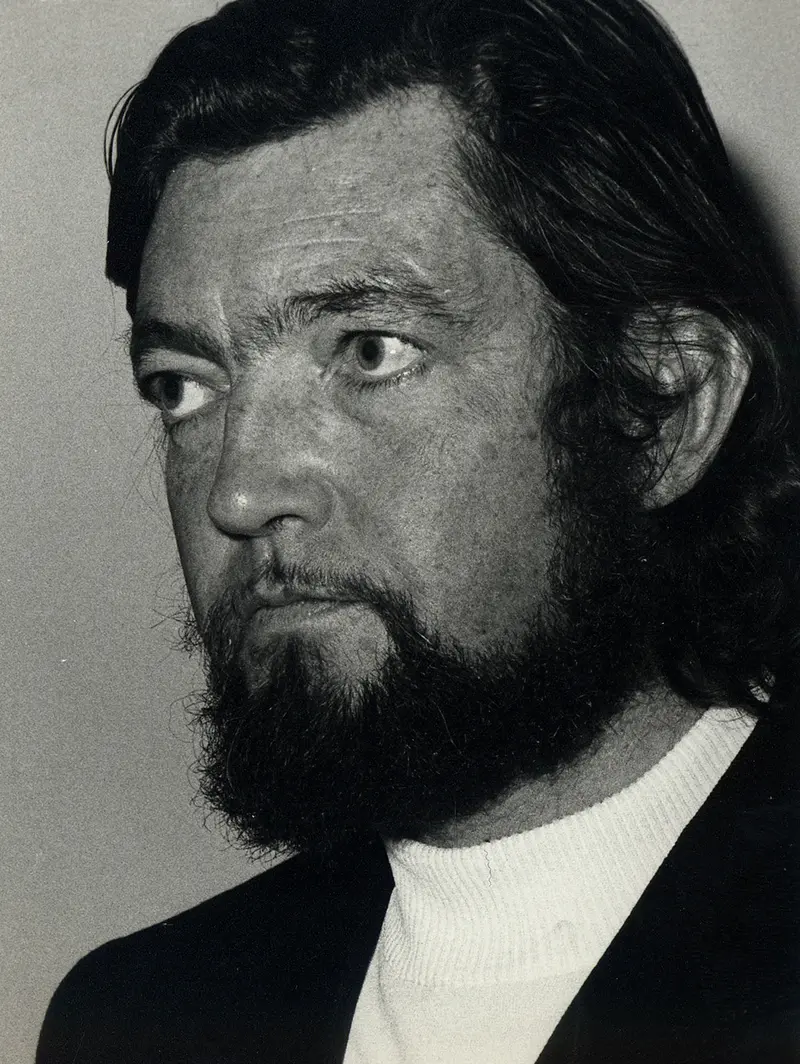

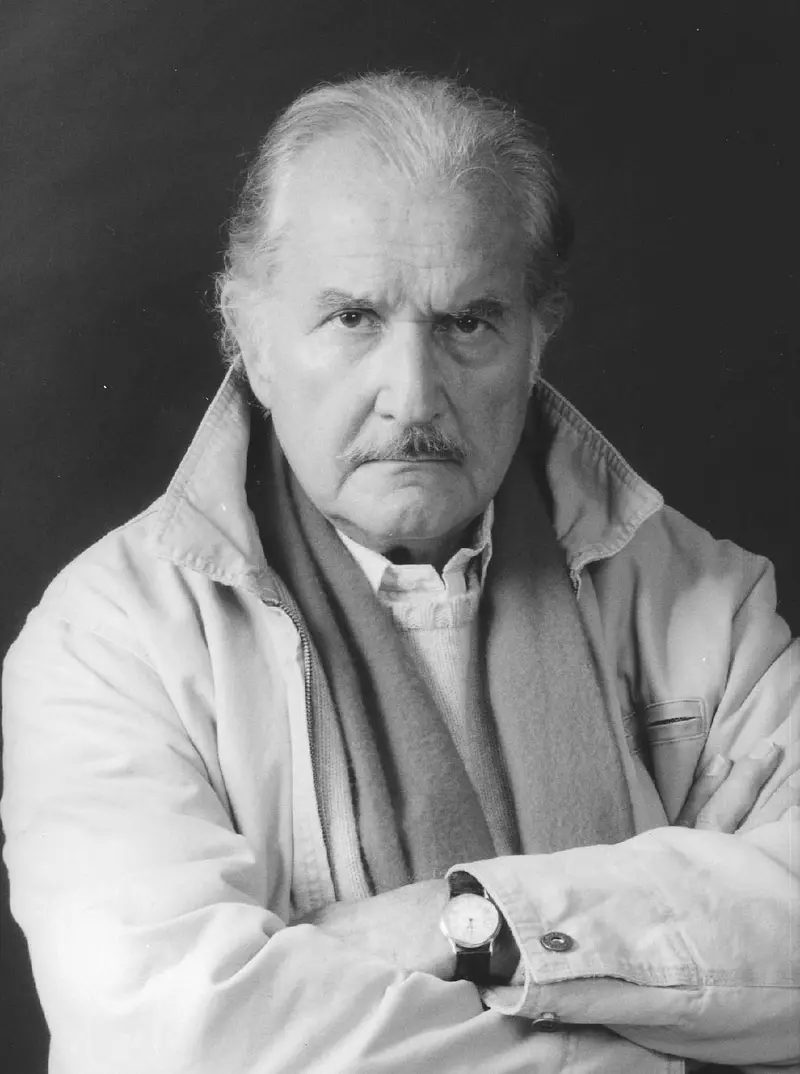

Octavio Paz (1914-1998)

Octavio Paz fut à la fois diplomate, homme de revues, éditeur, essayiste et poète – « c’était comme si Nerval ou Hölderlin écrivaient des livres dignes de Tocqueville et de Marx », disait de lui Claude Roy. Son œuvre a été influencée tant par les traditions et la culture de son pays natal que par ses voyages ou par les événements et phénomènes politiques, sociaux et culturels qui ont façonné le XXe siècle.

« Peu de poèmes paraissent portés comme celui-là par un souffle naturel [...] : il suffit de se laisser porter par le chant, d’image en image, de thème en thème, d’en savourer les développements, les reprises, les modulations surtout ; de se laisser ravir par le chatoiement du langage, et toucher par un ton, tour à tour heureux et grave, pressant et serein. Il est des poésies qui appellent le commentaire et en tirent profit ; celle-ci, comme naguère celle de Supervielle qui en est pourtant fort différente, m’en ôte le goût. Je le répète, parce qu’elle semble couler de source : c’est vraiment le lieu de le dire. »

Philippe Jaccottet, à propos de Pierre de soleil d'Octavio Paz, 1962.

Octavio Paz est né à Mexico en 1914. Lecteur passionné, il se consacre rapidement à la poésie. Devenu un étudiant engagé politiquement et socialement, il fonde avec José Bosch l'UEPOC (« Union des étudiants pour les ouvriers et les paysans ») en 1930 et participe en 1937 au IIe Congrès international des écrivains antifascistes à Valence, où il se lie avec Pablo Neruda, Luis Buñuel et Vicente Huidobro. C’est aux aux États-Unis qu’il découvre à partir de 1943 la littérature moderne anglo-saxonne qui marquera son œuvre poétique. Il lit alors Eliot, Pound, Williams, Cummings, Dos Passos, Hemingway, Yeats… Entré dans le corps diplomatique de son pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Octavio Paz séjourne en Europe, en Inde et au Japon. En 1949 paraît à Mexico son premier grand recueil poétique à compte d’auteur, Libertad bajo palabra (Liberté sur parole) puis, en 1950, son essai fondateur sur la mexicanité, El laberinto de la soledad (Le Labyrinthe de la solitude).

De retour dans son pays natal, il devient directeur général des Organismes internationaux en 1956. Il publie un nouveau recueil, El arco y la lira (L’Arc et la lyre) et son unique pièce de théâtre, La hija de Rappaccini (La Fille de Rappaccini). La NRF, qui en donne une traduction d’André Pieyre de Mandiargues dans sa livraison d’août 1959, signale quatre mois après la parution en français, chez Fayard, du Labyrinthe de la solitude. En poste à Paris en 1959, Octavio Paz fréquente André Breton et les Surréalistes, rencontrés au cours d’un précédent séjour dans la capitale entre 1945 et 1951.

En 1962, Gallimard — qui deviendra son principal éditeur en France — publie Pierre de soleil (Piedra del sol). Ce long poème, traduit par Benjamin Péret, contribue à établir la réputation internationale d’Octavio Paz. Il est nommé la même année ambassadeur du Mexique en Inde ; il y recevra, entre autres, Henri Michaux, André Malraux et Julio Cortázar. Il se rend dès cette époque aux grandes rencontres internationales de poésie où il rencontre notamment Allen Ginsberg, Yves Bonnefoy et Philippe Jaccottet. Il démissionne de ses fonctions d’ambassadeur en 1968, après le massacre des étudiants à Tlatelolco pendant les Jeux Olympiques de Mexico, et se consacre entièrement à l’écriture.

L’œuvre poétique d’Octavio Paz a été publiée en volumes : Libertad bajo palabra 1935-1957 dans une nouvelle édition augmentée en 1960 (Liberté sur parole), Salamandra 1958-1961 en 1962 et Ladera este 1962-1968 en 1969 (ces deux recueils réunis en français en 1980 sous le titre D’un mot à l’autre), auxquels s’ajoutent notamment le long poème autobiographique Pasado en claro en 1975 (Mise au net) et Arbol adentro en 1987 (L’Arbre parle). En 1969, il écrit avec le Français Jacques Roubaud, l’Italien Edouardo Sanguineti et l’Anglais Charles Tomlinson, un poème inspiré des compositions collectives japonaises, Renga, dédié à André Breton récemment disparu et préfacé par Claude Roy.

Parallèlement, Octavio Paz publie de nombreux essais dans lesquels il explore tour à tour la nature et la fonction de la poésie (L'Arc et la lyre, Point de convergence), l’art et l’histoire (Rire et Pénitence), les religions et les philosophies comparées (Conjonction et disjonction), l’amour (La Flamme double), le langage et la littérature (La Fleur saxifrage). La collection « Les Essais» chez Gallimard réunit sous le titre Deux transparents en 1970 les essais que Paz consacra à Claude Lévi-Strauss et Marcel Duchamp. Suivra en 1973 une nouvelle étude dédiée au peintre, Apariencia desnuda : la obra de Marcel Duchamp, (Marcel Duchamp : l’Apparence mise à nu, 1977) où il explore les fondements de l’art moderne.

Dans les années 1970, Paz voyage, donne des cycles de conférence et enseigne principalement au département de littérature comparée de Harvard. À nouveau installé à Mexico en 1975, il y accueille de nombreux amis, parmi lesquels les écrivains Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa et Carlos Fuentes. Homme de revues, Octavio Paz fonde en 1976 Vuelta, un mensuel de littérature et de débat qui restera longtemps le plus dynamique du monde hispanique.

Tandis que sa santé se dégrade au début des années 1980, il achève une somme consacrée à la religieuse et poétesse mexicaine Sor Juana Inés de la Cruz, publiée en 1982 à Barcelone puis en 1987 en France. Parmi de nombreuses distinctions, Octavio Paz a reçu le prix Cervantès à Madrid en 1981 et, en 1990, le prix Nobel de littérature pour son œuvre « ouverte sur des vastes horizons, empreinte de sensuelle intelligence et d’humanisme intègre ». À Hector Bianciotti qui lui disait sa satisfaction de le voir prochainement entrer dans la Pléiade, il répondit : « Bon. La “Pléiade” c'est mieux après la mort, ne croyez-vous pas ?... C'est par superstition que je dis cela. » Octavio Paz s'est éteint à Mexico en 1998.

Écriture

Octavio Paz revient en 1993, dans son autobiographie intellectuelle et politique Itinéraire, sur la genèse et l'écriture du Labyrinthe de la solitude. Initialement publié à Mexico en 1950, l’auteur a donné de son essai fondateur sur la mexicanité une nouvelle édition en 1959 puis une troisième, refondue et augmentée, en 1972.

Composé à Paris, en 1949, Le Labyrinthe de la solitude fut pour moi le début d'une longue série d'essais, de méditations et d'explorations, autour d'un thème unique : le Mexique, ses divers passés, son présent. Écrits tout au long d'un demi-siècle, ces textes sont en quelque sorte un journal. Non pas un journal consignant les événements d'une vie, mais les vicissitudes, mentales et affectives, de cette relation, parfois malcommode, qu'un écrivain entretient avec sa patrie. Journal d'une pérégrination en quête de quoi ? de qui ? À la recherche du Mexique ou de moi-même ? Peut-être d'un lieu au Mexique, un lieu qui serait le mien. Ou du lieu que ce pays occupe en moi : la place qu'il tient. Le voyage a commencé dans un sentiment d'étrangeté, avec une question : est-ce moi l'étranger, ou bien cette terre, que je dis mienne, est-elle une terre étrangère ? Question aussi vieille que les hommes. Presque toujours, les religions lui ont apporté la même réponse : cette terre n'est pas vraiment la tienne, elle est le lieu de ton exil. Ta patrie est là-bas, loin de ce monde. Les gnostiques disaient que le véritable nom de l'homme est l'Allogène, l'autre, celui qui est de là-bas. Non, nous ne sommes pas d'ici. Pas plus que de là-bas : nos vies sont un va-et-vient continuel entre « çà » et « là », quel que soit le nom que religions et philosophies donnent à ces lieux. La question sur le Mexique n'était – et n'est encore – qu'une variante de la question originelle que se posent tous les hommes. Au fond, elle était, elle reste une question sur moi-même. Que cherche le voyageur en parcourant sa patrie ? Le lieu de sa naissance ou de sa fin ? Peut-être cherche-t-il son destin. Peut-être son destin est-il de chercher. [...]

Je suis arrivé à Paris en décembre 1945. En France, les lendemains de la Seconde Guerre étaient des temps de pénurie, mais d'une grande animation intellectuelle. Une période très féconde, plus encore dans le domaine des idées que dans celui de la littérature proprement dite, poésie et roman. Je suivais ardemment les débats philosophiques et politiques. Atmosphère enflammée : passion pour les idées, un mélange de rigueur intellectuelle et d'une merveilleuse disponibilité. J'ai bientôt rencontré des amis qui partageaient mes préoccupations intellectuelles et esthétiques.

Dans ce milieu cosmopolite – où se croisaient Français, Grecs, Espagnols, Roumains, Argentins, Nord-Américains –, je respirais librement. Je n'étais pas de là-bas, et pourtant je sentais que j'avais une patrie intellectuelle. Une patrie qui ne me réclamait pas de pièces d'identité. Mais le questionnement sur le Mexique ne me quittait pas. Résolu à m'y affronter, j'ai tracé un plan – que je n'ai jamais suivi tout à fait – et j'ai commencé à écrire. C'était l'été 1949 : la ville était quasi déserte. À l'ambassade du Mexique, j'occupais un modeste emploi qui, à cette époque de l'année, me donnait moins de travail. La distance me secondait dans mon entreprise : je vivais dans un monde éloigné de mon pays, affranchi de ses fantasmes. En plus des week-ends, je disposais du vendredi après-midi. Et de toutes les nuits. J'écrivais rapidement, avec fluidité, anxieux d'en finir et comme si, à la dernière page, une révélation m'attendait. Je jouais une course contre moi-même. Qui allais-je trouver au bout du compte ? Qui ou quoi ? Je connaissais la question, pas la réponse. Écrire s'est ainsi transformé en cérémonie contradictoire, faite d'enthousiasme et de rage, de sympathie et d'angoisse. En écrivant, je me vengeais du Mexique ; un instant plus tard, l'écriture se retournait contre moi, mon pays prenait sa vengeance. Nœud inextricable de passion et de lucidité : odio et amo.

J'ai mentionné, dans d'autres circonstances, les défauts et lacunes du Labyrinthe de la solitude. Les premiers sont congénitaux, la conséquence naturelle de mes limites. Quant aux lacunes, j'ai tenté d'y remédier dans divers écrits. Dans le Labyrinthe, la plus grande omission est celle de la Nouvelle-Espagne : les pages que je lui ai consacrées sont insuffisantes, mais je les ai développées, depuis lors, dans la première partie de mon étude sur Sor Juana Inés de la Cruz. Quant au monde préhispanique, je crois que mes essais sur l'art du Mexique ancien ne sont pas uniquement des réflexions esthétiques ; il s'agit davantage d'une vision de la civilisation mésoaméricaine. Cela dit, j'avoue que la conception centrale du Labyrinthe continue à me paraître fondée. Mon livre n'était pas un essai sur je ne sais quelle chimérique « philosophie du Mexicain », pas plus qu'une description psychologique ou un portrait. L'analyse part de quelques traits caractéristiques pour se convertir en interprétation de l'histoire du Mexique et de sa situation dans le monde moderne. Bien sûr, il existe d'autres interprétations, qui sont (ou peuvent être) également fondées. Mais aucune interprétation ne peut être exclusive ni définitive. Par nature, la compréhension historique est partielle, qu'il s'agisse de Thucydide ou de Vico, de Marx ou de Toynbee.

Octavio Paz, Itinéraire, trad. de Jean-Claude Masson, Gallimard, 1996 (« Arcades »), p. 23-37.

Portraits

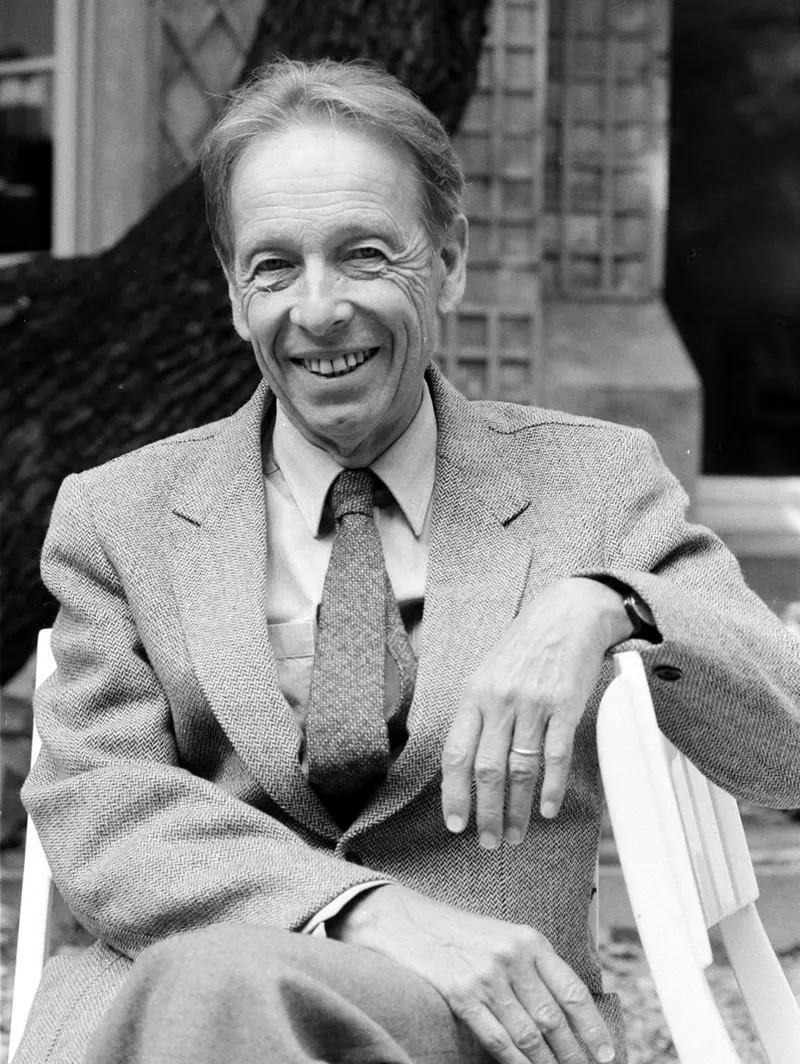

Octavio Paz par Claude Roy, 1974

Il n'y a pas plusieurs Octavio Paz. Reçu ce matin Itinéraire. Celui qui y revit sa vie intellectuelle et politique n'est pas un autre que le garçon qui chemine à travers son passé et les rues de Mexico, dans le poème Nocturne de San Ildefonso. Ce sont les mêmes événements, la même époque, les mêmes erreurs, les mêmes horreurs du siècle et le même courage conquérant de la vérité. C'est la même voix, mais pas le même ton. Paz l'historien de soi, l'analyste de sa marche, et Paz le poète, Paz l'esprit critique et Paz l'inspiré, un seul homme, mais deux démarches. L'essayiste-historien, l'auteur de cette radiographie du Mexique qui s'appelle Le Labyrinthe de la solitude ou de Une planète et quatre ou cinq mondes, la terre saisie à bras le corps, c'est le sang-froid pénétrant de l'intelligence. Le poète qui habite le même écrivain, c'est l'explosion de la vision intérieure. Ils parlent de la même vie. Ils ne parlent pas tout à fait la même langue. Paz l'intellectuel est simplement un des hommes les plus intelligents de son époque, une tête bien faite parmi d'autres. Paz le poète est, comme tous les poètes vrais, à la fois unique et le même poète, de siècle en siècle, depuis l'auteur sumérien de Gilgamesh jusqu'à l'auteur mexicain de Pierre de soleil.

Qu'il soit d'un calme lisse et pensif ou dans la chaleur d'un débat d'idées, Octavio Paz donne le sentiment d'un courant continu d'intellect agile. Derrière ces yeux clairs dans le visage hispano-indien passent et passent des vagues d'observations, de réflexions, d'émotions. À la saison des pluies à San Angel, quand l'averse s'arrête, Octavio remarque : « Tiens, un oiseau. Il va réinventer l'été », et le soleil surgit à la seconde, gracieux tour de magie. Avec Kostas Papaioannou, l'ami que le destin nous a dérobé, Octavio regarde la treille de raisins noirs et dit : « Tiens, la condensation de la nuit. »

Claude Roy. Extrait de « Sur Octavio Paz », dans Chemins croisés, 1994-1995, Gallimard, 1997, p. 102-106.

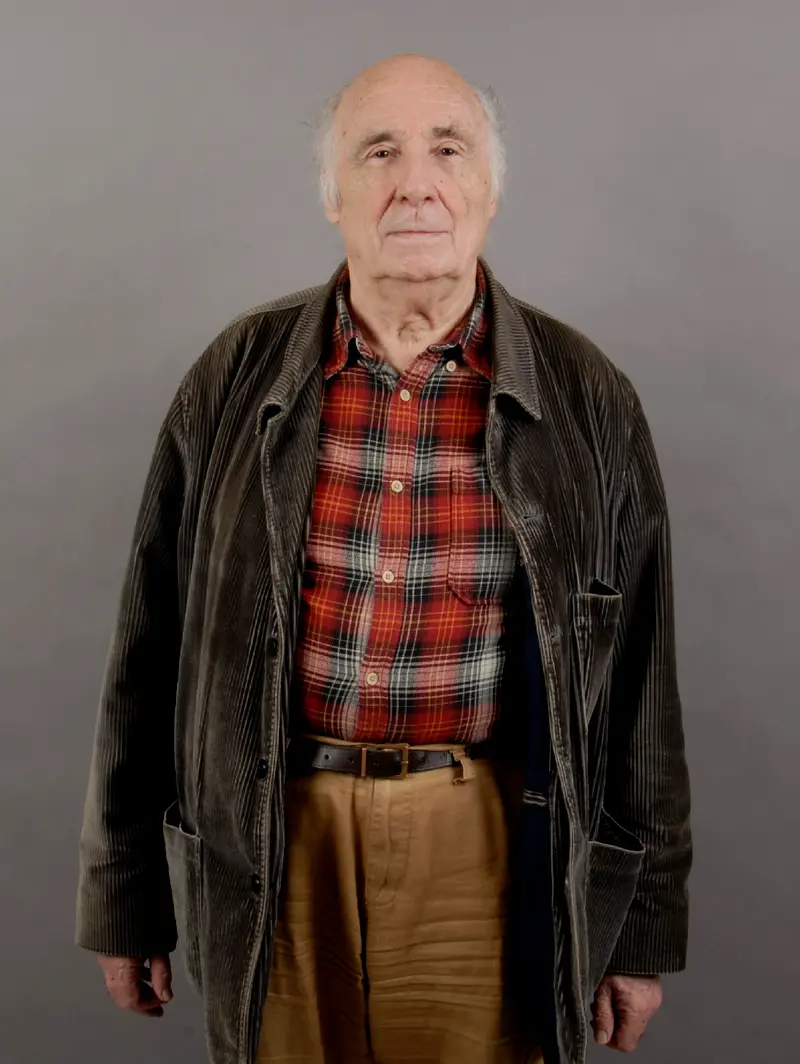

Octavio Paz par Hector Bianciotti, 1998

Ceux qui, en France, le connaissaient lui savaient gré de revenir si souvent à Paris car, dans la banalité ambiante, il rappelait son interlocuteur à des choses essentielles, lequel, au reste, se sentait toujours en droit d'attendre l'inattendu. Il avait accompli son rêve d'avoir un pied-à-terre à Paris. Il regrettait que la conversation française fût de moins en moins littéraire et roulât de plus en plus sur la politique. En état d'alerte et de trouvaille, en état permanent de curiosité et d'émanation, interrogateur constant de la circonstance, de l'« événement », et surpris par les appels soudains de la Muse, comme d'une maîtresse inopportune, qu'il vous présentait cependant – c'était le germe qui avait traversé son esprit d'un nouveau poème –, il était, osons la métaphore, comme une immense cloche de bronze d'où toute une variété de sons se répandait et sur laquelle, tout d'un coup, venait se poser ce frêle papillon, la poésie.

Hector Bianciotti. Extrait de « Octavio Paz », dans Une passion en toutes lettres , Gallimard, 2001, p. 401-402.

Octavio Paz par Mario Vargas Llosa, 1998

Tout le monde le dit, et je serais moi aussi tenté de dire qu'Octavio Paz, poète et écrivain ouvert à tous les vents de l'esprit, citoyen du monde s'il en fut, a été également un Mexicain dans l'âme. Bien que, je l'avoue, je n'aie pas la moindre idée de ce que cela peut vouloir dire. Je connais beaucoup de Mexicains et il n'y en a pas deux qui se ressemblent, de sorte que, en matière d'identité nationale, je souscris de bout en bout à l'affirmation d'Octavio Paz lui-même : « La fameuse quête d'identité est un passe-temps intellectuel, parfois aussi un fonds de commerce, de sociologues oisifs. » À moins, bien sûr, qu'être mexicain dans l'âme ne signifie aimer intensément le Mexique — son paysage, son histoire, son art, ses problèmes, ses gens —, ce qui ferait également d'un Malcolm Lowry et d'un John Huston des Mexicains dans l'âme.

Paz a aimé le Mexique et consacré beaucoup de temps à réfléchir sur lui, à étudier son passé et à discuter son présent, à analyser ses poètes et ses peintres, et dans son œuvre immense le Mexique brille de la clarté incandescente de la réalité, du mythe et de mille métaphores. Que ce Mexique soit sûrement plus fantasmé et inventé par l'imagination et la plume d'un créateur hors pair que le Mexique tout court, sans littérature, celui de la pauvre réalité, n'est que provisoire. Si nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que, le temps aidant, cet abîme se comblera, que le mythe littéraire investira et dévorera la réalité et que, tôt ou tard, à l'extérieur et à l'intérieur, le Mexique sera vu, rêvé, aimé et détesté dans la version d'Octavio Paz.

Mario Vargas Llosa. Extrait du Langage de la passion, trad. par Albert Bensoussan et Anne-Marie Casès, Gallimard, 2005 (« Du Monde entier »), p. 255-256.

Bibliographie indicative

- Octavio Paz, Itinéraire, Gallimard, 1996 (« Arcades »)

- Octavio Paz, De vive voix. Entretiens (1955-1996), Gallimard, 2008 (« Arcades »)

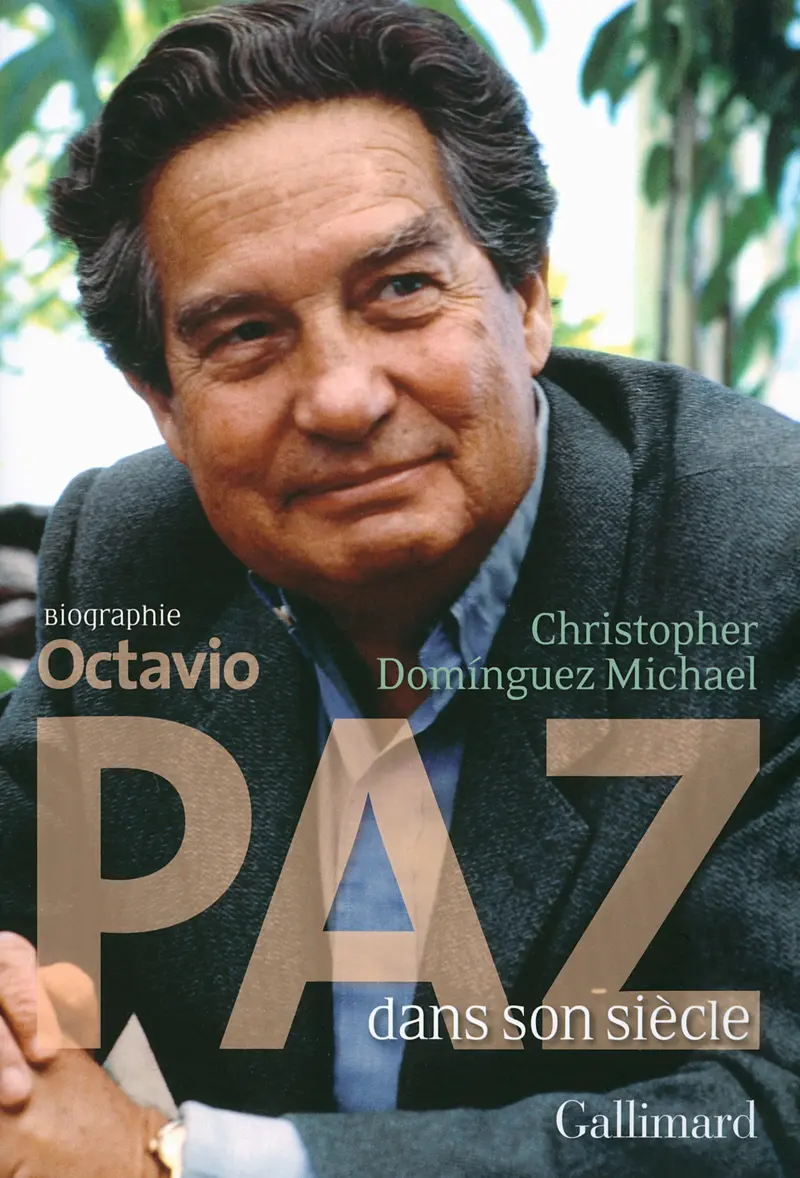

- Christopher Domínguez Michael, Octavio Paz dans son siècle, Gallimard, 2014

- Hector Bianciotti, « Octavio Paz », dans Une passion en toutes Lettres, Gallimard, 2001

- Alain Bosquet, « Octavio Paz ou le séisme pensif », dans La NRF n° 168, décembre 1966, p. 1071-1075

- Claude Roy, « Sur Octavio Paz », dans Chemins croisés, 1994-1995 , Gallimard, 1997

- Mario Vargas Llosa. « Le langage de la passion », dans Le Langage de la passion , Gallimard, 2005 (« Du Monde entier »)

- Saúl Yurkievich, Littérature latino-américaine : traces et trajets , Gallimard, 1988 (« Folio essais »)