L'Homme de la pampa de Jules Supervielle

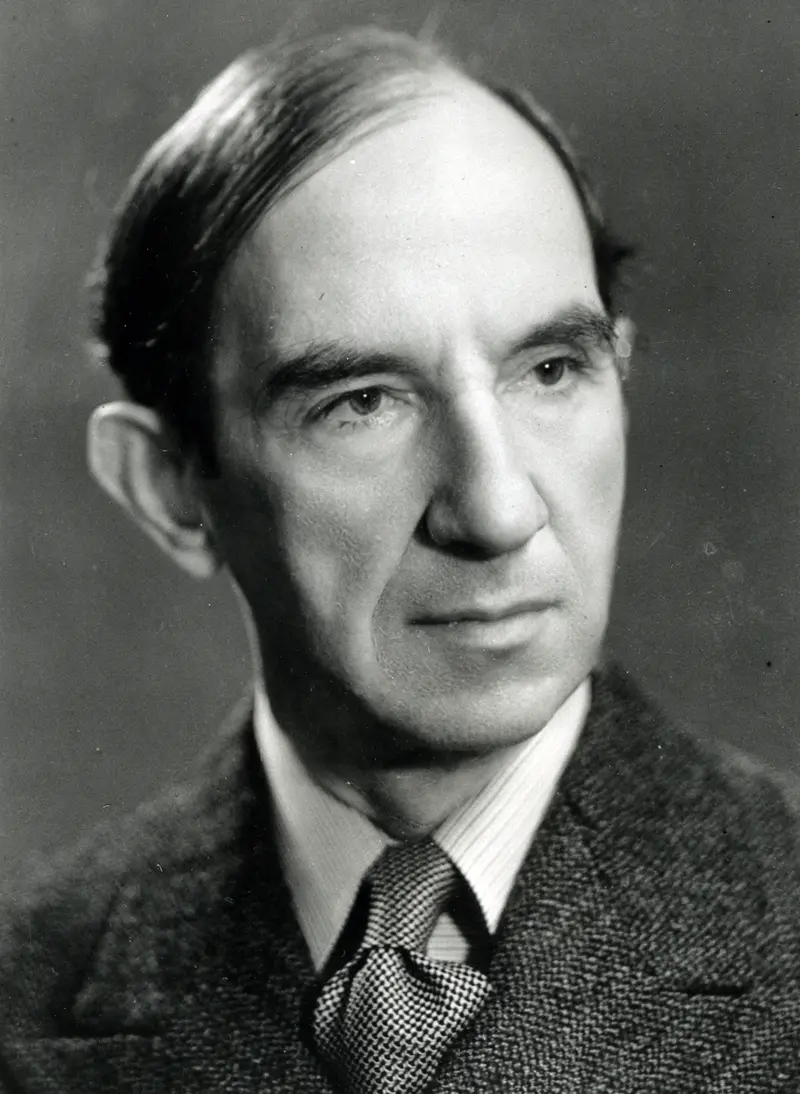

Dès ses débuts, Jules Supervielle a voulu intégrer à ses poèmes un « coefficient de prose », le jugeant absolument nécessaire pour rendre ses textes mieux compréhensibles. C’est sans doute à cause de cela qu’en 1922 Montherlant lui conseille d’écrire une espèce de roman, quitte à l’accompagner cette fois d’un irréductible coefficient de poésie.

« Rêves et réalités, farce, angoisse, j'ai écrit ce petit roman pour l'enfant que je fus et qui me demande des histoires. Elles ne sont pas toujours de son âge ni du mien, ce qui nous est l'occasion de voyager l'un vers l'autre et parfois de nous joindre à l'ombre de l'humain plaisir. »

Jules Supervielle

« Des pièces comme ‘‘El gaucho’’ seraient infiniment plus éclatantes sous la disposition de la prose ; la forme que vous lui donnez (à elle et à d’autres) ne jaillit pas du sens même, elle est rapportée », lui assure-t-il après une lecture, au reste largement admirative, de Débarcadères paru dans La NRF. Un roman ? Il est possible que « Julio », comme l’appellent ses camarades, y ait songé déjà dans son enfance lorsqu’il vivait de l’autre côté de l’Atlantique, à Montevideo ; lorsque dans l’estancia de son oncle il courait entre les ombús, les chevaux et les autruches, lui si naturellement rêveur que son ami Schéhadé le décrira comme poète jusque dans son apparence physique, « avec son nez comme un sac de voyage ».

Toujours est-il que peu de temps après avoir reçu cette lettre de Montherlant, Supervielle se met à écrire avec une extraordinaire souplesse L’Homme de la pampa, où il s’étonne d’atteindre une plénitude que sa poésie fut assez longue à conquérir. « Rêves et réalité, farce, angoisse, j’ai écrit ce petit roman pour l’enfant que je fus et qui me demande des histoires. Elles ne sont pas toujours de son âge ou du mien, ce qui est l’occasion de voyager l’un vers l’autre et parfois de nous joindre à l’ombre de l’avenir », explique-t-il en exergue de son récit fabuleux. Il a alors trente-neuf ans. « Le conte, dit-il, va directement d’un point à l’autre alors que le poème tel que je le conçois généralement avance en cercles concentriques. »

L’Homme de la pampa ne ressemble à rien qui ait été déjà écrit ; Supervielle ne le rattache pas à la future poétique surréaliste, ni à quelque école en -isme que ce soit. Il voudrait que le merveilleux soit moins le sujet que la machine de son ouvrage. Et, s’il faut l’inscrire dans une tradition, ce serait plutôt lointainement celle des Métamorphoses d’Ovide, des fables de La Fontaine et des voyages lunaires de Cyrano de Bergerac. À qui lui demande de résumer L’Homme de la pampa, le poète répond en souriant, parce que l’essentiel se joue dans la féérie du langage, dans le mouvement presque somnambulique de la phrase, dans l’enchaînement libre et naturel des images. Tantôt il écrit : « Il faisait une chaleur sans issue. » Tantôt deux personnages font « une partie de dames au moyen des nuages blancs et noirs que le ciel met […] à leur disposition ». Voici qu’en quelques semaines Supervielle s’est inventé un double, un dénommé Fernandez y Guanamiru, lequel d’abord fabrique un volcan pour être heureux… L’écrivain a très volontairement dépourvu ce texte juvénile des accents plus graves qu’il y aura dans Le Voleur d’enfants, pourtant commencé à peu près à la même époque. Le volume paraît à la NRF en 1923 ; sa couverture est typographiée avec une certaine distraction — un « i » de trop se lit dans le nom de l’auteur : « Jules Supervieille » !

Le succès critique n’est pas immédiatement unanime. Ébranlé par une attaque de Paul Souday dans la presse, Supervielle cherche réconfort auprès de son maître Valery Larbaud, rue du Cardinal-Lemoine. La parution de Débarcadères les a rapprochés. Larbaud a beaucoup aimé son conte et lui fait un cadeau. Quel cadeau ! « Je viens de lire, lui écrit Supervielle le 29 décembre 1923, les pages que vous avez bien voulu consacrer à L’Homme de la pampa. Ah ! c’est le plus beau rêve que pouvait faire Guanamiru s’il était encore de ce monde. Je tâcherai de lui envoyer votre article par la voie des songes. Avec un vent favorable peut-être aurai-je la chance de le toucher […] Vous ne savez pas assez ce que vos pages représentent pour moi ! Que de fois ne me suis-je dit avant de publier quelque chose : ‘‘Ah ! si Larbaud pouvait aimer ça ! Je saurais ensuite rêver tranquillement sur mes deux oreilles.’’ » La gratitude de Supervielle, pour excessive qu’elle paraisse, n’est pas feinte : il est heureux jusqu’aux os ! Aucun grand écrivain n’avait encore publiquement fait son éloge ; à quarante ans, les lettres privées et les articles des critiques professionnels ne le satisfaisaient plus. Alors il est ravi que Larbaud considère son roman comme « l’entrée (sensationnelle, à [s]on avis) de la République Orientale dans la Littérature Française ».

Benjamin Crémieux rédige, lui-aussi, un article enthousiaste dans La NRF de janvier 1924. Au bout du compte, les critiques soulignent chez Supervielle la sensibilité la plus aiguë aux rapports du visible et de l’invisible, singulièrement épatés que « son » volcan, par exemple, suscite moins une forme qu’une présence. Avec les années, les manuels scolaires ont placé L’Homme de la pampa — conte précurseur du Jeune Homme du dimanche que Supervielle écrira dans sa vieillesse — parmi les chefs-d’œuvre marginaux de la littérature française, à côté d’autres « récits poétiques » de Dhôtel, Queneau… Il est vrai qu’on ne sait guère où ranger un texte aussi bizarre, qui apprivoise l’insolite et découvre le sauvage dans le familier avec les moyens les plus discrets — une espèce de pudeur. Son copain Michaux, en août 1954, écrira dans un numéro d’hommage de La NRF que « des hommes pas d’ici, un peu baroques, Bigua, Guanamiru, beaucoup d’autres l’habitaient. Souvent même, Guanamiru se faisait plus entendre que Supervielle ».

Amaury Nauroy