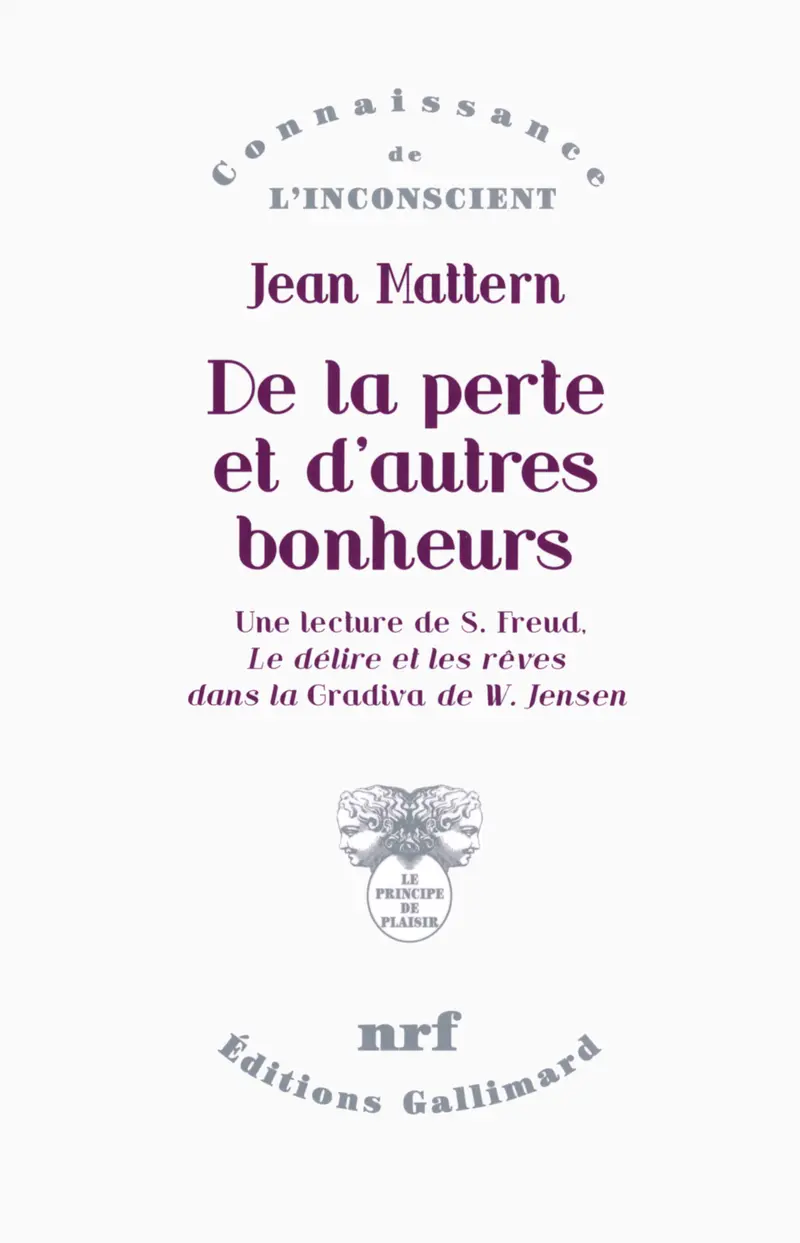

Délire et rêves dans la «Gradiva» de Jensen

Avec, pour la traduction du texte de Jensen, la collaboration de E. Zak et Georges Sadoul

Trad. de l'allemand (Autriche) par Marie Bonaparte

Parution

Dans un cercle où l'on pensait que l'auteur de cet écrit, dans ses travaux, avait résolu les principales énigmes du rêve, la curiosité s'éveilla un jour à propos des rêves qui ne furent jamais vraiment rêvés, mais attribués par les romanciers à leurs personnages imaginaires. L'idée de soumettre à un examen cette classe de rêves peut sembler surprenante et oiseuse ; envisagée sous un certain angle, elle n'a rien d'injustifié. Que le rêve soit susceptible d'un sens et d'une interprétation ne constitue pas une croyance généralement répandue. Les hommes de science, et, avec eux, la majorité des lettrés, sourient lorsqu'on leur propose d'interpréter un rêve ; seule la superstition populaire, qui renoue la tradition de l'antiquité, ne veut pas cesser de croire les rêves interprétables, et l'auteur de la «Science des rêves» a osé prendre le parti de l'antiquité et de la superstition populaire contre l'ostracisme de la science positive. Il est toutefois loin de reconnaître au rêve la prescience de l'avenir ; or, lever le voile recouvrant l'avenir a été de tous temps le but, vainement poursuivi par tous les moyens, de l'aspiration des hommes. L'auteur ne pouvait cependant rompre les ponts entre le rêve et l'avenir, puisqu'une exégèse laborieuse lui avait montré le rêve comme étant la représentation d'un désir réalisé du dormeur ; or, on ne saurait nier que la majorité des désirs regarde vers l'avenir.