Les braves gens ne courent pas les rues et La Sagesse dans le sang de Flannery O'Connor

« Si cette faune vous plaît tellement, vous devriez lire Flannery O’Connor : il y a des évangélistes dans tout ce qu’elle écrit et les portraits qu’elle trace vous enchanterait. » Ainsi conforté par William Goyen dont il a traduit pour Gallimard La Maison d’haleine et Le Fantôme et la chair, Maurice Edgar Coindreau alerte l’éditeur qui acquiert aussitôt les droits de Wise Blood de Flannery O’Connor, roman publié à New York chez Harcourt, Brace and Company en mai 1952.

L'autrice de Wise Blood, une jeune femme née à Savannah et fervente catholique, y dépeint avec un humour noir le milieu des prédicateurs itinérants et des faux prophètes, très implantés dans le sud des États-Unis. S’ils apparaissent déjà dans les œuvres d’autres romanciers du Sud tels que William Faulkner, Erskine Caldwell ou Truman Capote, les prédicateurs évangélistes n’avaient, d’après Coindreau, « jamais trouvé quelqu’un qui su les apprécier à leur juste valeur et les peindre tels qu’ils le méritent », jusqu’à ce que Flannery O’Connor s’en empare et stigmatise les impostures du fanatisme religieux dans un style incisif.

« Supposez que l’on puisse frapper son œuvre comme le battant peut frapper une cloche, vous noteriez peut-être des sonorités qui vous sembleraient agressives mais vous ne percevriez pas une seule dissonance. Pas la moindre concession non plus pour se gagner la faveur d’un public dont l’opinion lui importait du reste fort peu .»

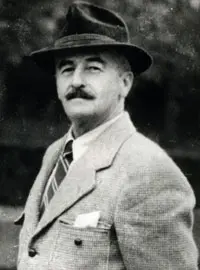

Maurice Edgar Coindreau

Maurice Edgar Coindreau se félicite, dans un courrier daté du 24 janvier 1956, qu’un contrat ait été signé pour Wise Blood et demande au directeur du service des droits étrangers à la NRF, Dionys Mascolo, de s’assurer également des droits de A Good Man is Hard to Find. Ce recueil, où l’on trouve « les meilleures nouvelles écrites ces dernières années », a paru aux États-Unis en juin 1955. Mascolo suit ses recommandations et, tandis que Coindreau s’occupe personnellement de la traduction de Wise Blood, Michel Mohrt – en charge des traductions et du domaine anglo-saxon rue Sébastien-Bottin –, se met en quête d’un traducteur pour les nouvelles. Dès juin 1957, il propose en prépublication la nouvelle « A Good Man is Hard to Find » (« Les Braves gens ne courent pas les rues », alors traduit par « On ne peut se fier à personne ») à La Revue de Paris. Jugée « un peu trop macabre pour les lecteurs de cette estimable revue », selon les termes de Michel Morht, la nouvelle est refusée. Ce qui n’entame en rien la détermination de l’éditeur à publier une œuvre « peut-être un peu “osée”, mais assez typique d’une jeune littérature américaine ». Maurice Edgar Coindreau prendra cependant le soin d’écrire une introduction à l’édition française de Wise Blood : confiant dans la qualité littéraire d’un récit où « l’horreur s’y mêle agréablement au comique », il craint qu’un malentendu avec le lectorat français, peu au fait des particularités de la société du vieux Sud américain, ne desserve à la fois le livre et son auteur.

« Les Français portent Erskine Caldwell aux nues, peut-être m’aimeront-ils donc aussi, si la traduction est assez infidèle. »

Flannery O'Connor

Le 31 janvier 1959, Flannery O’Connor écrit avoir « reçu des nouvelles de M. Coindreau » à ce sujet (son traducteur était entré en contact avec elle par l’intercession de la romancière Caroline Gordon, épouse du poète Allen Tate rencontré à l’université de Princeton) : « Il dit que je ne dois pas m'en faire pour l'introduction. Ce qu'il lui faut, c'est une sorte d'article qu'il espère écrire et publier avant la sortie du livre traduit. Il s'agit de présenter les évangélistes et les prêtres itinérants, de montrer le rôle qu'ils jouent dans le Sud et dans la littérature américaine […] Il vient ici le 1er avril pour parler de ces questions avec moi. Je me demande ce que je vais faire d'un vieux monsieur français pendant quelques jours. » C’est ainsi qu’en avril 1959 Coindreau se rend à Andalusia, le domaine familial près de Milledgeville en Géorgie, où Flannery vit le plus souvent recluse en raison de la maladie qui l’emportera en 1964. Elle lui confie à cette occasion la documentation qui lui permettra d’écrire la fameuse introduction. « Les Français portent Erskine Caldwell aux nues, peut-être m’aimeront-ils donc aussi, si la traduction est assez infidèle », écrivait Flannery O’Connor à ses amis Sally et Robert Fitzgerald en décembre 1955. Le roman paraît sous le titre La Sagesse dans le sang le 2 novembre 1959 dans la collection « Du Monde entier ». Malgré la justesse de la traduction, il sera non seulement bien reçu, mais le succès critique en France contribuera aussi à la notoriété du roman outre-Atlantique, où il fut plutôt mal accueilli à sa parution en 1952 : « M. Coindreau, le traducteur de La Sagesse dans le sang, vient de passer quatre jours avec nous. Il a apporté des comptes rendus des journaux français, une pleine page dans L’Observateur, illustrée de la photo de Billy Graham. On y parle de mon livre et de celui de Nelson Algreen (La Rue chaude) ; je m’en tire mieux que lui… » observe Flannery O’Connor le 22 juin 1960.

Après avoir publié en février 1963 Les Braves Gens ne courent pas les rues, dont la traduction a finalement été confiée à Henri Morisset, Gallimard édite en novembre 1965 son second roman, The Violent bear it away, traduit sous le titre Et ce sont les violents qui l’emportent. Le livre est préfacé par JMG Le Clézio, révélé deux ans auparavant par Le Procès-Verbal, qui lui consacre par ailleurs l’une ses premières chroniques dans La NRF de septembre 1965, saluant l’œuvre de Flannery O’Connor décédée l’année précédente. « Si l’univers que nous présente Flannery O’Connor nous choque, c’est bien moins parce qu’il est confus et brutal que parce qu’il est vrai. D’une vérité dure et simple, intuitive, revendicatrice, il est là pour arracher nos illusions, pour nous convaincre, pour remettre nos sens et nos idées en question, et nous faire aimer la lucidité. »