Le Docteur Jivago de Boris Pasternak

« L’histoire de la publication du Docteur Jivago est probablement encore plus compliquée que nous ne l’imaginions jusqu’à présent. » C’est en ces termes que Claude Gallimard entame un courrier adressé en avril 1958 à son confrère Kurt Wolf, directeur des Éditions Pantheon Books.

Et pourtant l’éditeur parisien ne dispose que de peu d’éléments pour étayer son assertion, car dans ce qui allait devenir « l’affaire Pasternak », à maints égards la réalité égale la fiction. Les intrigues autour de la publication de l’ouvrage en Occident relèvent toutefois d’une saine concurrence entre éditeurs, bien loin de la tragédie qui se joue de l’autre côté du rideau de fer.

Jivago est un livre d’amour. Et d’un tel amour qu’il se répand sur tous les êtres à la fois. Le docteur aime sa femme, et Lara, et d’autres encore, et la Russie. S’il meurt, c’est d’être séparé de sa femme, de Lara, de la Russie et du reste. » Albert Camus

C’est la guerre froide. Après la disparition de Staline, la radicalité de l’appareil répressif soviétique semble marquer le pas, même si ce relâchement demeure très relatif. En ce début d’année 1956, le poète russe Boris Pasternak soumet son manuscrit à la revue Novy Mir (Monde Nouveau) pour se voir finalement objecter une fin de non-recevoir par le comité de rédaction. Ce n’est pas tant la qualité intrinsèque de l’œuvre qui est mise en cause : la publication de l’ouvrage achoppe sur des considérations d’ordre idéologique. Une lettre rédigée collégialement par les membres du comité est remise à l’auteur, qui n’est pas invité à revoir sa copie ; d’évidence, coupures ou remaniements ne sauraient aboutir à rien de viable. C’est l’esprit même du livre qui est condamnable, découlant de la vision du monde de Pasternak, incompatible avec le réalisme socialiste. C’est l’écrivain et l’homme qui doivent s’amender.

La cheville ouvrière de l’entreprise chargée de réduire au silence Boris Pasternak n’est autre que le responsable administratif du département de la Culture, Dimitri Polikarpov, ancien tchékiste au service de la redoutable police politique en charge de la sécurité d’État. Aussi puissant et nuisible qu’il soit, Polikarpov prend directement ses ordres auprès du comité central du PCUS, la moindre de ses actions devant impérativement recevoir l’aval des dirigeants de l’Union soviétique. Durant deux années, jusqu’à ce qu’éclate l’affaire du prix Nobel attribué à Pasternak, la fameuse lettre collective l’informant du refus de son manuscrit demeura secrète. Sa publication sera successivement refusée aux militants soviétiques, puis italiens, et enfin à Aragon lui-même qui souhaitait reproduire le brûlot dans Les Lettres françaises. Cette lettre rédigée par la fine fleur de l’intelligentsia soviétique avait vocation à légitimer de façon circonstanciée le refus signifié à Pasternak. Le texte relève les manquements au dogme, pointe du doigt la dérive réactionnaire de l'auteur et constitue un élément à charge de tout premier ordre.

Et pourtant, Pasternak n’entend pas renoncer. Prenant un risque considérable, il passe outre le refus de la toute puissante Union des écrivains soviétiques. Il communique clandestinement son manuscrit à l’étranger, faisant fi du monopole de l’État sur l’édition. Un acte de défi lourd de conséquences, mais pris en conscience et pleinement assumé. Pasternak garde en mémoire le funeste destin réservé trente ans auparavant à Eugène Zamiatine et Boris Pilniak. Eux aussi avaient emprunté cette voie, payant au prix fort cet acte séditieux… par l’exil et la mort. L’homme auquel Pasternak accorde sa confiance est l’éditeur italien Giangiacomo Feltrinelli. Sympathisant communiste, il met sa fortune familiale au service de la cause du prolétariat. Ce militant fervent aura l’audace de s’opposer frontalement aux directives émanant de Moscou ; la fascination qu’exerce le texte prend le pas sur les convictions politiques, d’autant que Feltrinelli n’y perçoit pas l’ombre d’un réquisitoire contre le régime socialiste. Il estime que la confrontation des idées est le socle d’une pratique saine établissant le rapport de la littérature au monde. Malmené, en proie à des persécutions multiples, Pasternak se voit contraint d’intervenir directement auprès de son éditeur afin de sommer celui-ci de faire machine arrière. Il demande la restitution de son manuscrit. L’Italien n’ignore rien des pressions auxquelles l’écrivain est soumis, mais refuse obstinément de se soumettre au diktat imposé par la direction du PC soviétique. Le 22 novembre 1957, Le Docteur Jivago paraît dans sa traduction italienne à Milan, aux Éditions Feltrinelli.

Tandis qu’il confiait au Milanais le soin de publier son roman, Pasternak avait repris contact avec Brice Parain, le russophile conseiller éditorial de Gaston Gallimard. Les deux hommes se connaissent depuis les années 1920, l’épouse du Français, d’origine russe, étant une intime de la première femme de Pasternak. Dans une lettre datée du 30 décembre 1956 ce dernier confie à Parain son désir de voir Le Docteur Jivago traduit en français et publié aux Éditions Gallimard. Par ce même courrier, Brice Parain apprend que « l’initiative de la première édition étrangère » appartenait à Feltrinelli avec qui il conviendrait de traiter. Avant d’entreprendre cette démarche, Pasternak avait sollicité une universitaire de ses connaissances, Mme Hélène Peltier-Zamoyska, à qui il avait remis un tapuscrit destiné à l’éditeur parisien. En vain : Hélène Peltier-Zamoyska ne connaît personne chez Gallimard et préfère tenter sa chance auprès d’un éditeur anglais. C’est ainsi que le tapuscrit sorti clandestinement d’URSS ne parvient pas auprès de son destinataire initial. On aimerait connaître le détail de cette aventure rocambolesque : par quel biais le roman interdit a-t-il franchi les frontières ? Comment le dépositaire du recueil a-t-il déjoué la vigilance des gardes-frontières soviétiques ? Tout cela, l’histoire ne le dit pas. Pasternak, qui s’inscrit dans cette lignée d’intellectuels russes traditionnellement francophiles, attache une importance toute particulière à la publication française de Jivago. C’est une langue qu’il maîtrise remarquablement, à tel point que les échanges épistolaires avec Feltrinelli s’effectuent en français. Il était entendu que toute lettre rédigée en russe serait potentiellement dictée sous la contrainte des autorités, cette convention ayant force de code.

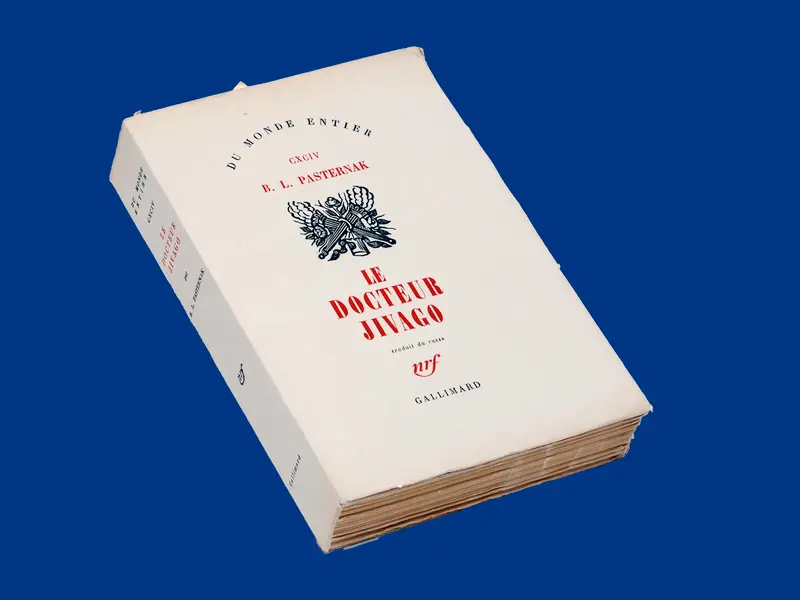

Dans le même temps Boris Pasternak se lie d’amitié avec Jacqueline de Proyart. Cette jeune femme, qui gravite dans le cercle d’intimes de Peltier-Zamoyska, se voit remettre une copie du manuscrit à l’attention des Éditions Gallimard. Il lui incombe désormais de veiller sur les intérêts de Pasternak. Elle le représente pour toutes les questions littéraires, juridiques et pécuniaires. C’est en qualité d’intermédiaire dûment mandatée qu’elle rencontre Brice Parain le 20 février 1957, afin de lui transmettre le manuscrit en sa possession (voir Brice Parain, un homme de parole, « Les Cahiers de la NRF », 2005). Un accord est trouvé entre Gallimard et Feltrinelli ; reste à mettre en œuvre la traduction du roman à partir de la version russe. Cette tâche est confiée à un pool de quatre traducteurs (Michel Aucouturier, Louis Martinez, Jacqueline de Proyart et Hélène Peltier-Zamoyska) dont l’anonymat sera préservé afin de ne pas compromettre leurs relations avec l’URSS. Au terme d’un travail mené tambour battant, Le Docteur Jivago est publié aux Éditions Gallimard le 26 juin 1958. Dans un courrier rédigé en français, à l’attention de Brice Parain, daté du 8 août 1958, Boris Pasternak s’émeut de pouvoir contempler l’édition française de son roman, il dit tout le bonheur éprouvé à cette vision : « La chambre semble être éclairée par ces deux livres blancs, une lueur inexprimable en émane. »

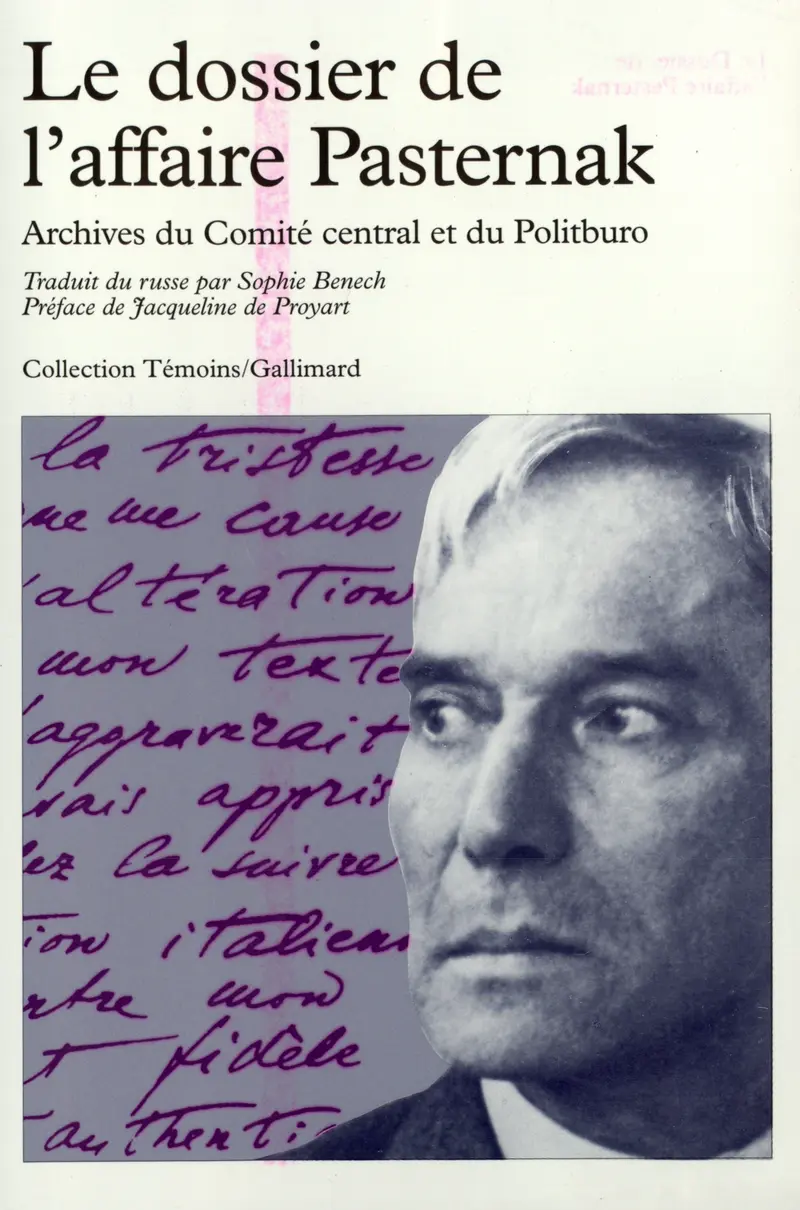

Les multiples tractations entourant la parution du Docteur Jivago sont devenues « un roman autour du roman » (ce sont les mots mêmes de Pasternak dans une lettre écrite en allemand, « der Roman in den Roman »), au point que dès février 1959, Kurt Wolf propose à Claude Gallimard de publier le récit de cette publication, en collaboration avec les principaux éditeurs européens et américains. Au passage, il envisage, en guise d’introduction à l’ouvrage, d’évoquer « l’abracadabrante affaire de l’édition russe imprimée par Mouton pour un client mystérieux et distribué dans le pavillon du Vatican à Bruxelles » (les Éditions Mouton, basées en Hollande, étaient réputées auprès des spécialistes pour leurs reproductions photomécaniques d’ouvrages visés par la censure en URSS, ou parfois simplement indisponibles). Ce projet éditorial, aux perspectives par trop incertaines, tourne court. Mais, bien des années plus tard, à la faveur de la chute du mur de Berlin, l’ouverture des archives du Comité central du parti communiste soviétique permettra d’exhumer les documents reproduits dans Le Dossier de l'affaire Pasternak, paru dans la collection « Témoins » en 1994. C’est à cette occasion historique que le grand public se verra révéler les arcanes de cette histoire alambiquée. Quelques années plus tôt, en novembre 1985, la publication du Docteur Jivago en URSS était considérée comme l’un des premiers signes d’ouverture de Mikhaïl Gorbatchev.

Le 23 octobre 1958, le prix Nobel de littérature est décerné par l’académie suédoise à Boris Pasternak. Les autorités soviétiques dénoncent une nouvelle provocation de l’Occident ; la réaction, brutale, ne se fait pas attendre. Radio Moscou qualifie l’attribution de la prestigieuse récompense d’acte politique dirigé contre l’État soviétique. La Russie krouchtchévienne n’a pas rompu avec les pratiques de l’ère stalinienne. Pasternak en fait l’amère expérience. Il se voit exclu de l’Union des écrivains ; une campagne de presse d’une rare violence le conduit à refuser le prix. Seule sa notoriété lui permet d’échapper à l’exil. Spolié de ses droits d’auteur et privé de toutes ressources matérielles, ses conditions de vie se détériorent sensiblement. L’arbitraire des mesures répressives s’étend à ses proches qui endureront la vindicte du Parti bien après son décès.

C’est un homme fatigué, littéralement usé par les épreuves, qui s’éteint en 1960 des suites d’un cancer. Boris Pasternak meurt en disgrâce. Pourtant la foule se presse à ses obsèques. Ils seront nombreux pour reprendre le flambeau de la résistance face à l’oppression, rendant ainsi hommage à l’exigence morale et au courage de l’écrivain. La figure du dissident était née.

Lectures

Le Docteur Jivago, par Varlam Chalamov

J'ai lu votre roman. Jamais je n'aurais cru, jamais je n'aurais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous de ces quinze dernières années, que je lirais votre roman manuscrit, encore inachevé, inédit et, qui plus est, envoyé par vous personnellement. [...] Votre roman soulève beaucoup de questions – trop pour être énumérées et exposées en une seule lettre. La première touche à la nature de la littérature russe. Les écrivains sont des maîtres à vivre. Ils nous montrent ce qui est bien, ce qui est mal, ils nous font peur, empêchent notre âme de s'enliser dans les recoins ténébreux de l'existence.

Une des caractéristiques de la littérature russe est sa dimension éthique. Cette dimension ne prend corps que lorsque les comportements humains, dans le roman, sont justes, c'est-à-dire que les personnages le sont. Cela dépend d'autre chose que de la justesse de l'observation. Il y a longtemps que je n'avais lu un ouvrage vraiment russe, apparenté à la littérature d'un Tolstoï, d'un Tchekhov, d'un Dostoïevski.

Le Docteur Jivago relève incontestablement de cette dimension supérieure.

Lettre de Varlam Chalamov à Boris Pasternak [fin 1953-début 1954], Correspondance avec Boris Pasternak, Gallimard, 1991 (« Arcades »).

Le Docteur Jivago, par Albert Camus

Ai fini Jivago avec une sorte de tendresse pour l’auteur. Il est faux que ce livre reprenne la tradition artistique du XIXe siècle russe. Il est beaucoup plus maladroit et d’ailleurs moderne de facture, avec ses instantanés continuels. Mais il fait mieux : il ressuscite le cœur russe, écrasé, sous quarante années de slogans et de cruautés humanitaires. Jivago est un livre d’amour. Et d’un tel amour qu’il se répand sur tous les êtres à la fois. Le docteur aime sa femme, et Lara, et d’autres encore, et la Russie. S’il meurt, c’est d’être séparé de sa femme, de Lara, de la Russie et du reste. [...] Et le courage de Pasternak c’est d’avoir redécouvert cette source vraie de création et de s’occuper tranquillement de la faire jaillir au milieu du désert de là-bas.

Albert Camus, Carnets III, août 1958.

Le Docteur Jivago est apparu au monde entier, en deçà et même au-delà du rideau de fer, comme un livre unique, qui domine de haut la masse de la production littéraire mondiale. Ce grand livre d’amour n’est pas antisoviétique, comme on veut nous le dire, il n’offre rien à aucun parti, il est universel. [...] Le génie de Pasternak, sa noblesse et sa bonté personnelles, loin de nuire à la Russie, la font rayonner au contraire et la feront aimer mieux que toutes les propagandes. La Russie ne commencerait d’en souffrir aux yeux du monde qu’à partir du moment où serait persécuté un homme d’aujourd’hui universellement admiré et particulièrement aimé.

Albert Camus, dans Catherine Camus, Le Monde en partage. Itinéraires d'Albert Camus, Gallimard, 2013.

Correspondance

Jacqueline de Proyart, amie et représentante de Boris Pasternak en France, fut chargée de la première traduction française du Docteur Jivago aux côtés de Michel Aucouturier, Louis Martinez et Hélène Peltier-Zamoyska. Ces lettres ont été écrites en français, « pour compliquer la tâche de la censure », selon l'expression de Pasternak.

Boris Pasternak à Jacqueline de Proyart, 8 mai 1958

Chère Jacqueline, comment êtes-vous ? Qu'est-il devenu de vos espérances, de vos attentes. J'ai une peur superstitieuse de vous en interroger. Non que je ne fusse assez sûr de vous, de votre bonne étoile. Mais je ne suis pas suffisamment certain de ma propre main heureuse pour vous poser ces questions pleines de fraîche importance et de vie. Calmez-moi donc le plus vite possible, trouvez-en les moyens. Entre autres : plusieurs personnes, inflammées par les articles étrangers décrivant notre maison de campagne, y ont puisé mon adresse rurale simplifiée à l'extrême (Peredelkino près de Moscou, URSS, à moi, et rien de plus) et toutes les incongruités d'admiration, tous les écoulements des âmes très hautes parfois, qui vont, surtout de la France et de l'Allemagne occidentale à l'aide de cette désignation du lieu, arrivent heureusement sans aucune perte ou avec une moins grande que par l'intermédiaire de l'Union des Écrivains ou par l'adresse déployée de la ville. Peut-être, à l'égard de la poste, l'obscure dénomination rustique m'est plus favorable que n'est pour moi celle de la capitale retentissante. Essayez de l'utiliser et communiquez cette géographie perdue à Hélène [Peltier-Zamoyska] et à tous qui s'y intéressent. Ne traduisez même pas les lignes sur l'enveloppe en russe. La brièveté de l'adresse est utile au contenu. Mettez là-dedans sans réserve tous ce que vous voulez.

Est-il vrai que Pantheon Books et Collins ont déjà fait paraître le livre ? Je ne le crois pas. Où a-t-on pris cela ? Pourquoi les projets russes (avec Mouton etc.) ne se meuvent pas ? Est-ce Feltrinelli (ou quelque autre chose) qui supprime ces calculs et qui empêche qu'ils bougent ? Tenez compte de ce que l'adresse de Peredelkino est apparue bonne à toutes les expéditions de poste même pour les paquets et les colis postaux. Ainsi, quand le jour venu, Gallimard aura la libéralité de vous fournir des trois exemplaires du roman pour moi, envoyez-les dans trois directions. Un livre à l'adresse de Lavrouchinsky per. L'autre par l'Union des Écrivains, Moscou G 69 (le Γ russe autrement dit G) Oulitsa Vorovskogo 52, Innostrannoï Kommissii pour moi, et le troisième : B. Pasternak URSS Peredelkino près de Moscou [les instructions données ici furent suivies, mais ces différents exemplaires n'atteignirent jamais leur auteur].

Extrait de Lettres à mes amies française (1956-1960), Gallimard, 1994.

Boris Pasternak à Jacqueline de Proyart, 18 août 1958

Hier G[érard] Fr[émy] m'a transmis les deux livres [les éditions françaises d'Essai d'autobiographie et du Docteur Jivago, parues respectivement les 19 et 26 juin 1958 dans la collection « Du Monde entier »]. C'était la première fois que je les ai vus. Jacqueline, mon bon génie, mon ange gardien, c'est vous qui avez pris soin de cela ! Quelle joie ! Comme je vous suis obligé pour toute ma vie ! [...] Voilà deux heures que je passe du roman à l'essai, et que je retourne de l'un à l'autre. Qui a traduit l'autobiographie ? Je me suis mis à pleurer de transport et à chaque définition, chaque formule. Quelle transparence ! Comme tout est rendu et rédigé ! Quel plaisir que de suivre le pas de l'exposé, simple, calme, naturel ! Et la même qualité renversante ou encore plus haute dans la langue du roman ! Quel style, quel rythme ! Est-ce une syntaxe, un mode littéraire ? Non c'est une procession des choses passées réellement, la marche des années, des amours, des désastres, lente, grave, mesurée (et on tourne les pages), sainte, solennelle. Ô mes chers, ô mes chers ! Et je pleure et pleure. Quelle est la traduction ? Y suis-je un juge admissible ? Nullement.

Pour moi elle est exactement telle que je pus me désirer, que je n'osai pas rêver et attendre. C'est à Hélène [Peltier-Zamoyska], je crois, que j'avais dit : simplifiez, s'il vous plaît, s'il est impossible de garder la nuance, l'intonation originaux. Mais, prenez garde, ne conférez pas au texte de Beautés additionnelles. Il vaut mieux d'en couper et d'omettre les difficultés. Mais, en tant que je ne n'ai pas le droit d'y prononcer de jugements, mon opinion de la traduction ne vaut pas beaucoup. Nous avons une évaluation bien plus compétente et objective. Mon exemplaire du livre porte le chiffre de la neuvième (pendant 1 mois !) édition. Ce numéro d'ordre est la note d'examen mise pour la traduction par les examinateurs les plus exigeants, par la vie, par la France et ses lecteurs. Et cette note dit que la traduction est sublime, car de quels autres moyens sinon par les attraits de votre beau travail les pourrait-on contraindre de chercher d'acheter et de lire le livre ?...

Extrait de Lettres à mes amies française (1956-1960), Gallimard, 1994.